| by....... アクアマリン |

|

|

| |

昨日<3/9(金)>、関根君から送られて来ました。

河津桜の雪化粧です。

ご自宅の庭に植えられています。 |

河津桜とは渋い。

あまり見かけませんよね。おまけに雪化粧とはお洒落です

(^O^)/ |

| |

|

先日、テニスの友人に「この辺で一番お薦めのスーパーって何処?

とりせん、それともヤオコー?」って聞いたんです。そしたら「う~ん、

やっぱヤオコーかなぁ」っていうんで「どうして」って返したら「ヤオコーは

さいたま市が拠点なのでハイカラだよね」ということでした。

その埼玉の春日部でも、まだまだ畑とかあるんですね。 |

| |

行ってみると分かるけど、広い土地を引き継いでいて、畑の中に植えてありました。 |

ご近所の方は、みなさんこの景観に癒されるでしょう。

ちょっと羨ましいです。 |

| |

|

結構長閑。。

匂ってきそう・・・どんな香りなんでしょうか。 |

| |

ちょっと離れた神社の枝垂れ桜が見事です。 |

ソメイヨシノの前に咲く河津桜もいいものですねぇ。 |

| |

|

気が付けば春分。

桜もあっという間でしょうね。 |

| |

|

|

【病棟で看護助手をやっています】

|

|

何度も何度も収束と蔓延を繰り返しているコロナですが

私が勤務する病院でもクラスターが発生しています。

休日に勤務先から電話があり配布されていた検査キットで自己検査をして陽性の場合出勤不可とのことで幸い私の場合は陰性でした。「ホッ!」

青い線が「r」に出れば陰性。「t」に出れば陽性だそうです。

まだまだ油断せずに気を付けましょう。 |

| |

|

話は変わりますが

我が家からバスで10分さらに徒歩で10分のところに「牛久シャトー」があります。

数年前に日本遺産に指定されました。ぜひ見学においでください。 |

| |

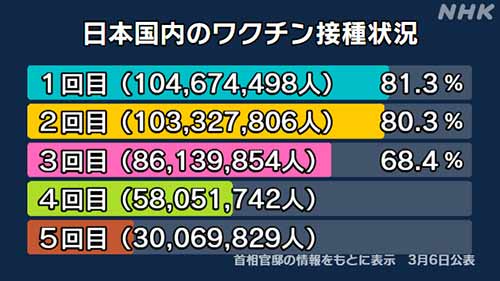

コロナは本当に終息しませんね。ワクチン後遺症も問題になっていますし、罹患した方の後遺症もありますし。

僕の周りでは、特に女性でワクチンをずっと打っていないという方が結構おられます。わかる気がしますね。

|

厚生労働省 |

| |

「牛久シャトー」 ・・・・知りませんでした。

五年程前、金沢の卯辰山工芸工房の特別講師として講義をしたことがありました。この金沢も近代遺構をうまく活かしていましたね。そこまでではありませんが、管理人の住む足利市のお隣の桐生市も近代遺構を上手く活かしていて感心します。 |

桐生明治館 |

| |

和洋折衷の妙と言いますか、欧米人から見ると奇妙奇天烈なのかも知れませんが、近代化をそれなりに遂げた今、日本の心意気みたいな息吹を感じてグッと来ます💜

それにしても小谷さんは、このコロナ禍の中アクティブで感心します。僕は元々出不精ですが、コロナ以降一回しか上京していません(上野にお墓参り)💦これを機会に「牛久シャトー」出掛けてみたいですね。

お疲れ様です。 |

桐生市有鄰館 |

| |

|

|

....... by Decopon

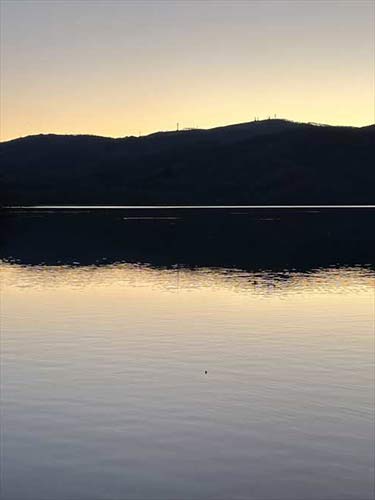

「大沼湖畔から」

11/15、16、17日と15年ぶりに北海道に行って来ました。

未だ雪は無く、晩秋の「大沼国定公園」を撮影しました。

朝と夕方の風景です。

今の時期しか撮れない景色です。

初めて見た光景は、思わず「わあ〜凄い!」歓声を上げました♪

|

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

「静謐」とは、こういう様を言うんでしょうねぇ。空気も澄んでいて全く音が聴こえてきません。。

今回は、 管理人がいちいちコメントするまでもないですね。 |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

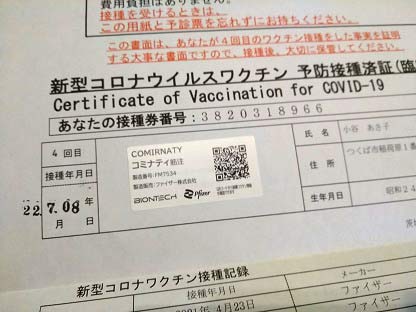

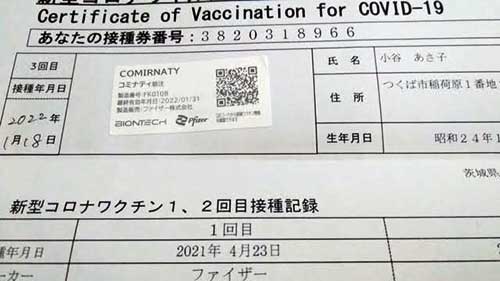

♣<小谷レポート>第20段

【病棟で看護助手をやっています】

|

暑かった夏からいきなり冬がきて『四季』が『二季』になってしまいました。

きょうは運転免許証の更新をしました。

更新手続きの前段階に『高齢者講習』なるものを受講しなければならないので自動車教習所で7000円も支払って受けてきました。

つくば警察署へアクセス方法を問い合わせました。

我が家の近隣バス停『稲荷原』で乗車し目的地への乗換ルートを訊ねましたが担当者からは明瞭な返答がもらえず、『牛久警察の方が近いですよ』とのことでした。

『車』社会なんですねえ!

|

|

| |

|

今回の更新を最後に返納を考えます。

先月インフルの予防注射済で来月はコロナワクチンの7回目を受ける予定です。

だいぶ寒くなっているので風邪をひかないように注意しましょう。 |

| |

「二季」とは言い得て妙。それでか、一年が早いのは (≧▽≦) ??

人生100年時代なので地方都市といえども車がないと不便ですね。多分、利用者や運転手不足が深刻なので公共バス🚌も本数も少なくなりますし廃線も増えそう。。ローカルな鉄道も運営が厳しい。そうなるとどうしても首都に移動したくなりますが、地価は高いし簡単ではありませんね。 |

|

| |

|

地方に行くとたとえ高齢者でも、車がないと買い物難民になってしまうので免許証の返納は有りえません。現に、但馬に住んでいた時、同じ村の高齢者の方々は、80歳を過ぎても返納する方はいませんでした。

街まで10km位なのと、都会ほど車は多くなかったので事故も少なかったですし、皆さん弁えて運転なさっていましたね。

|

| |

僕らの年齢になると二極化して、思いっきり老体になる方と50代か?と見間違う方とに分かれます。世代で一括りに出来ません。とはいうものの、確実に老いてゆく実感も増すばかり。でも、「老化は病気である」と言えるほど新薬で120歳まで延命させることも可能だそうで、一錠¥60程だそうです。

ただ国(厚生労働省)は、医療費が高騰するので認可しないというのですが、健康な高齢者が増えれば医者要らずで医療費は抑えられるはず。役人は地頭が良いのか悪いのか?\(◎o◎)/! |

|

| |

|

ということで、インフルエンザがこんなにもキツいものだと、この歳になって気付いた管理人でした。皆様におかれましても、くれぐれも風邪、コロナに罹らないようご注意下さい。

小谷さん、自動運転も現実化しそうですし、次期返納は保留なさった方がよろしいかと。。でも、維持費も大変。なかなか難しいですね。

お気をつけて! |

| |

|

|

..... by アクアマリン

|

8/18(金)夕方です。

Sさんからの預かっているチワワの犬はキティで15歳です。この日は血液検査で動物病院の待合室で結果を待っていたところ、50代の男性がガラスドアを開けて入って、受け付けを済ませてクスリを待っていました。外の駐車場に置かれた車のフロントガラスから、シーズー犬が2匹飼い主さんを見ています。。 |

|

| |

|

|

| |

私が「こちらをずーっと見ていて、可愛いですね」と声を掛けると、その男性は、「あの2匹は保護犬なんです。1匹は娘が5ヶ月の時に連れて来たんです。もう1匹は近所の若い男が1人で寂しいからと飼って居たんだけど、ちゃんと面倒みてなくて、可哀想で注意したんだよ」

・・・と、「その男からどうしたらいいんだよ!?」との事で、「俺が飼うよ!」と引き取って育てているそうです。犬はもともと好きではなかったそうです。 |

|

| |

|

管理人の尊敬する故吉本隆明がよく言っていたのは「親が亡くなってもも涙は出なかったけど、愛猫が亡くなったときは涙が止まらなかった」と。

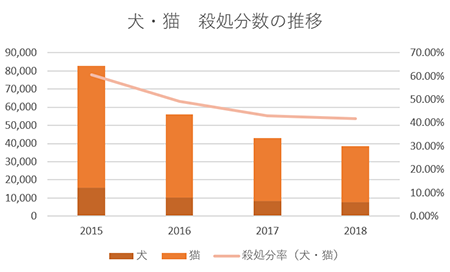

最近は、ペット葬やペット用の厨子なども作られて、人間様の葬儀がどんどん簡略化する中、益々ペットとの距離は近くなっているようです。一方で犬猫を捨てる輩も多いようですが、昨年度、保健所などで殺処分された犬や猫は約1万4000匹で、前の年から1万匹ほど減り、過去最少を更新ししたということです。やはり、それだけ身近になってきているということですかね。 |

| |

飼い始めてから、人間にはよく懐いてくれているそうです。

お陰で、仕事後は飲んで寄り道していた生活が一変して、毎日真っ直ぐ家に帰るようになったと、ニコニコしながら楽しそうに話されました。

癒されているんだなぁと実感。「今では、家族からウザがられていて、たまにはゆっくりして帰宅して来て」と家族から言われているそうですヨ

(^^)/

ホッとした話と、ほっこりした話でした。 |

|

| |

|

管理人は犬派で猫はどうも苦手です。。あくびなんかして背伸びをびゆーんとされると、なんか自分より大人で人生(猫生?)を達観している感じに「負けたぁ」ってなります。好きな人は、同じ理由で好きなんでしょうねぇ。

まっ、何れにしても空洞化する家族の隙間にペットが入るのも頷ける気がします。はい。 |

| |

|

|

|

「ある日」

8/7(月)の午前中、Sさんが、我が家で預かっているチワワの犬を迎えに来ました。この犬は6年前に彼女が飼っていたのですが、太り過ぎで、ドクターストップがかかりました。

我が家の3軒隣りで、1人暮らしで90歳の高齢でもある女性で、ご自身では飼えないと言うので、我が家で預かっています。

「今日は午後3時から、コロナワクチン接種ですよね」と声かけたところ.....Sさんは「ハイそうなんです。だけど、ここ2〜3日前から左耳が聞こえないの」と言うのです。 |

|

|

|

管理人の次男も幼い頃(3〜4才?)滅茶新陳代謝が激しく、パイの薄皮の様な耳垢がたくさん出る子で親としては楽しみにしていたんですが、息子は嫌がってあまりさせたがらなかった様な。。

でも、そんなある日、耳が痛いと珍しく泣き始めたので、すっ飛んで耳鼻科にかかったところ、何と耳垢が溜まり過ぎて外耳炎をおこしたと。で、お医者さんが、お化けの様な大きなピンセットでつまみ出した耳垢は3cm程もありました💦 よほどたまげたのか、痛かったのか、それ以降耳垢取りは日課となりました。

|

| |

そう言えば、前日に頼まれた買い物を届けに行くと、チャイムを押しても、電話しても応答がありませんでした。時間を1時間ほど経過して行っても同じでしたので門扉を開けて、庭から部屋のガラス戸をドンドン叩いてようやく気が付きました。

ご本人は10月末に宝塚OGの公演を楽しみにしてたので、これから先の事を考えると、生活しづらくなるし、とにかく耳鼻咽喉科に翌々日に行く事にしました。 |

|

| |

|

先日最終回を迎えてしまったタモリ倶楽部でも、以前「耳かき」を特集したことがあって、その時それこそ初耳だったのは、江戸時代「耳かき屋」という商売があったそうで結構繁盛していた様です。

小道具の耳かきの材質が、竹、黒檀、象牙と高級になるほど値段が上がったというから本格的。

まっ、耳かきは、する方もされる方も陶然となって不思議とリラックスしますから、商売になったのもわかる気がします。はい✌️ |

| |

耳鼻咽喉科へは、タクシーで連れて行きました。混んでる耳鼻科なので、ネット予約していたのでスムーズに診察。女医さんは「いつから聞こえなくなりましたか?」・・・「3日前からです」。。

女医さんは聴こえなくなった左耳の穴に金属棒を入れ、看護師さんが手のひらにガーゼを置き、そこに金属棒で取り出した塊が置かれて行きました。

女医さんはSさんに「聞こえますか?」「聞こえます」診察室に笑い声が聞こえて来ました。難聴の🦻原因は耳垢だったんです。

Sさん曰く「兄は良く耳掃除していたけど、私はほとんどしてない」。

帰宅して、夫に話すと、「そんな事があるんだね、安心したよ」と、本当にホッとしました。

|

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第19段

【病棟で看護助手をやっています】

|

|

|

きょうははコロナワクチン6回目を接種しました。無料接種は今回でおわりでしょうか?

5類に移行で、少し気がゆるんできましたが微増傾向のようです。

定年まで在職していた会社のOB会がコロナ禍で何年かぶりに開催され神戸まで出かけてきました。

本社が関西なのでいつも大阪か神戸です。 |

|

管理人は本日(7/08 土曜日)ワクチン予約日だったことを忘れ大腸内視鏡検査の予約を入れてしまいました💦

で結局検査を優先。ただいま下剤を呑みながらの更新です

(≧◇≦) |

我が家~神戸は600キロを超えるので往復割引の対象で10%OFF

さらにJRのジパング倶楽部割引で30%OFF。

高齢者優遇されていますね~! |

|

管理人は勤め人(サラリーマン)をやったことがないので「定年」まで勤め上げる感覚が今一つ分かりません。親父もそうでしたが、35年勤務し定年を迎えた時の心境は、巨峰を幾つも乗り越えて制覇する登山みたいな心境ですかね。 |

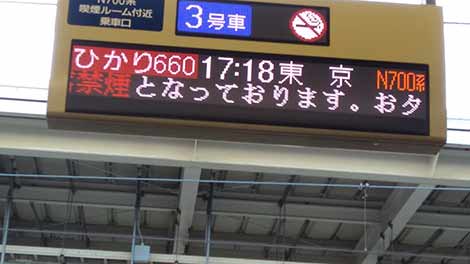

ところが「のぞみ」「みずほ」は対象外なので「ひかり」に乗ります。

帰り道は新幹線を降りて常磐線の特急指定席を買ってあったのですが、トイレタイムのおかげで乗り遅れてしまいました・・・

高齢者はドンくさいです。反省 |

|

若い頃、友人と新潟の上越で特急を待っていたんですが、数時間の待ち合わせがあったので、田舎なので一旦外へ出してもらい二人でパチンコをした後、駅のホームで電車を待っていたんです。で、立っていたラインの背中側が正解で電車が通り過ぎて直ぐ気が付いたときは後の祭り.......ということがありました💦 まあ、でもパチンコで稼いだので相殺されたんですけどね(当時、セミプロになろうかなぁっていうくらい稼いでました❤)。高齢者でなくてもドンくさかったですネ。。

(●´ω`●) |

| |

|

|

| |

|

|

........ アクアマリン

春に咲いた「桃の花」が実を付けました。

今年は数が多いです。数えるのが難しいです。

2〜3年前は8個なりました。7月の上旬の日曜日の夜11時ごろでした。庭で何故か聞き慣れない音がしていました。ビニール袋がガサガサする音でした。

ちょい寝している夫に伝えましたが、「明日の朝見れば」と言うので、何かに巻き込まれるのも嫌なので、戸締りをして寝ました。

翌朝、見に行きました。

8個の桃が🍑全てもぎ取られていました。色づきも早く美味しくないのに…と。

おそらく盗んでも、食べられず、捨てられたかもと、残念でした。

|

|

|

実は桃ノ木の根元には、愛犬「豆、もも、大豆、ちーちゃん(保護犬)」と「リズ(保護猫)」の粉骨が埋そうしています。

ですので、思い入れがあります。

毎年、実がなりますが、高木なので、高いハシゴ🪜で登らないと取るのが難しいです。熟すと鳥が食べに来て、食いかけが多く庭に落ちています。 |

今年の春先 |

桃栗三年柿八年.......折角生ったのにそれは残念でしたねぇ。余程旨そうだったんだね.....何となく分かる気がしますが全部はいけませんネ3/4は残しておかないと・・・じゃないか💦

まっ、お隣中国では、盗めるものがあったら盗むのが当然ということで、以前、村に公衆電話が設置されたところ翌日跡形もなく無くなっていたというから見事(≧◇≦)。Boxは物置、受話器は置物みたいな感じでオブジェに変わっていたとかいないとか。

それがあってスマホが普及したという都市伝説もあるくらい。 |

1ヶ月前に、夫の在宅確認してから、(何かがあれば大声出せば助けてくれると思ったからです)私1人で13個に保護袋を掛けました。夫は無関心でした。

そんな姿をチラ見して行く人がいましたが、声掛けはありませんでした。

袋を掛けた分だけが楽しみです♪ |

|

そう、 桃で思い出しましたが、お隣で梅の実を頂いたり、テニス仲間に杏ジャム(英国ジャム協会ジャムコンテスト、🥈シルバーメダリストのアンズジャム)を頂いたりで今年は生り年みたいですヨ。

ということで、物騒な事件も起きてますし、何事もなくて良かったですね

(●^o^●) |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第18段

【病棟で看護助手をやっています】

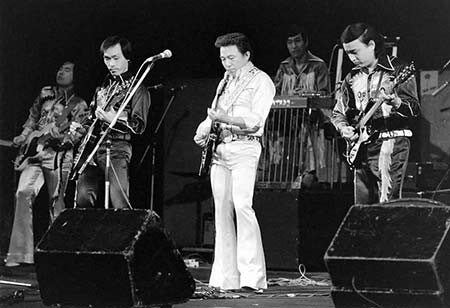

『寺内タケシ記念館』へ行ってきました。

つくば市に隣接する筑西市のザ・ヒロサワシティという広大な施設の中に

昨年開設されました。

エレキ=不良なんていわれた時代もありましたが

寺内タケシは緑綬褒章を受けておられたんですね。 |

|

音楽は時代とリンクしているので、僕らの時代は、まさにエレキの時代。過去を振り返ると、洋楽において中世は、王侯貴族のための三重奏、四重奏といった少人数の室内楽。

産業革命後の近代に入ると、農村から都市に流入した大量の工場労働者が市民社会を形成し、それに向けた音楽としてオーケストラが生まれます。当時はマイクロフォンの発明が未だなかったので、大人数の楽団員が必要でした。 |

コロナもだいぶ落ち着いていますが微増傾向です。

わたしの病院ではマスク・エプロン・フェイスガード必須で仕事してます。

気を付けてお過ごし下さい。

小谷あさ子 |

|

近代の後半に入ると新しいテクノロジーとしてマイクロフォンとレコードが発明されます。そして、現代に入ると、このマイクロフォンをギターに付け、大人数の聴衆に向け大型のスピーカーで音量を増幅させて聴かせるロックが生まれます。テクノロジーは新しい文化を生むので、前の世代と激しく対立します。立派な不良です。 |

| |

|

ベンチャーズと寺内タケシは重なりますが、直ぐにとんでもない強烈な不良が出現します。Beatlesです。僕らの時代が自慢できるひとつに、リアルタイムでBeatlesを聴けたということがあります。で、このBeatlesに蹴散らかされた優れたアーティストは結構居ました。例えばビーチボーイズ、そして、プレスリーもその一人でしょうか。彼らも絶頂期でしたが、何せBeatlesは、楽曲だけでなくファッションやレコードジャケットもイカしていて、それでいて自分らで曲も作って演奏もするっていうのは当時としてはぶっ飛んでいました。だから仕方がないですね。間違いなく五百年後の音楽史には、モーツァルトやバッハと並んで載ると思います。 |

| |

|

当時の僕らは、未だ近代化途上。故に、欧米にも大きなコンプレックスをもっていたので寺内タケシの茨城弁はあきまへんでした。でも、今振り返ると、日本において不良というレッテルを貼られても自作のエレキギターを離さず演奏し続け、おまけに明大を中退して関東学院の電気科に入学し直し、そこでエレキギターをさらに深めた寺内タケシは、やはり偉大です。

何だか『ザ・ヒットパレード』がとても懐かしく思い出されます..... 。 |

| |

|

|

| |

|

|

........ アクアマリン

「卒業」(つづき)

4月10日から3年生になると同時に、妹のIちゃんが1年生になります。私は「妹の面倒を見てあげてね」とプレッシャーをかけたら、「僕は面倒を見れない」との発言にはびっくりしました。

本人が学校に行くのに不安定なのですから、無理もない事かも知れません。

その事を母親に伝えました。

今朝は私が、「朝のS君に声掛けは今日で卒業するからね、4月からはIちゃんと仲良く登校してね」と話しました。「ハイ」の返事はありませんでした。その日が見送りも最後なので、集合場所迄見送りました。 |

|

S君って、頭のいい子ですね。新学期から「妹の面倒は見れない」ってきちんと言葉に出して言えるということは、今の状況を子供ながらによく理解しているっていうことになるので。。

子供って本当に全て分かっているのですよ。 |

子供達の登校後、班長さんの母親のKさんに、お世話になったご挨拶をして、この2年間の出来事の話しになりました。

本当に振り返ると、コロナ禍での生活環境で、自身の子育てでは経験した事のない事ばかりでした。

途中経過をこの「クラスネット」に投稿しようとも思いましたが、今回でおしまいです。

この日の夕方にS君の母親からの連絡がありました。新学期はクラス担任をはずれたので、登校時を見送り出来るそうです。

学校からは、2学期までに、登校をバッチリさせるようにとの指令が出たそうです。 |

|

新学期をむかえるに当たって学校側は、S 君のお母さんがキャパを超えていることに気付いたんでしょうね。担任を外されたことで少し余裕もでき登校へのハードルも下がると思います。

それにしても学校側の「登校指令」って終わってる。これってハラスメントだから。「足りなかったスキンシップ等を一年・二年かけて充してあげて欲しい」が正解でしょうが

(ー_ー)!!

|

私のお節介おばさんの行動がお役に立って良かったです。

この2年間は朝の生活が規則正しくなりました。

又、なかなか経験出来ない事で勉強になりました。

おそらく、新学期になったら、7:50頃になると気持ちが落ち着かない事だと思います。

朝の楽しみのTVの「今日のわんこ」の映像がゆっくり見れます。 |

|

今回のことで、教員を取り巻く状況や「子供」を育てることの難しさをお母さんは知ったと思います。

でも、厳しい状況は今後も続くので、エンジェルマリンさんがサポートしたことは、「暇だったから」ではなく「見ていられなかった」からの振る舞いだってときちんと伝えた方がいいと思います。でないと、今後同じ様な状況になった時、うちの息子Sが可愛くて好きで勝手にやったことって、都合のいい様に曲解するから注意です! |

(ここからは、つぶやき).......

もし、お隣りさんが何かの折に目に触れた時に、我が家と似ている…程度に感じてくればとの思いで書きました。色々な出来事を書きたかったのですが、幾つかの出来事にしました。

はっきり言って、2学期の終わり頃から、考え方のズレを感じてからは本当に疲れました。

先月は私自身がストレスを感じ、班の信頼できるママ友に話しました。彼女からはS君をよく見ていましたので、「お隣りさんが、私に甘え過ぎてる」との事を言ってくれました。正直言って娘からは介入過ぎで、親が休職すれば良いのにとか、厳しい事を言われました。。 |

|

基本、エンジェルマリンだからねぇ。常人には理解されないよ。預かったのはS君を含む家族全体になる筈。そして、その背景には時代遅れの学校教育制度があるので問題は複雑だよね。余裕のない教員は、やっぱ甘えられるところに甘えるよ。

ただ、きついけどこちらの本意はその都度伝えないととことん甘えられるよ。人間って弱いし狡いしね。40年くらいしないと感謝されないかもよ。その時ぁこちらは此の世に居ないって💦

ということで、大変勉強になりました。

お疲れ様でした~ <m(_ _)m> |

| |

|

|

「卒業」

3/24は、都内に住む孫の小学校の卒業式です。又、私にとっては、お隣のS君の朝の登校時の見送の卒業です。

本来は小学校の1年生迄のつもりでした。

彼は1年生と2年生を通じて、「登校拒否」の傾向がありました。ですので、放っておけず今日迄続きました。

私と彼とは孫とおばあちゃん👵のような関係で、母親に言えない事など、ストレートで受け止め、返していました。そんなやり取りの姿をみて、夫は「本当の孫とおばあちゃんだね」と笑っていました。

彼は1年生の秋には脚の手術で、1ヶ月程休校もしました。手術後は母親の実家で生活をしていました。母親はそこから1時間半の通勤でした。

S君が登校する様になり体育の授業もしばらくは見学、走る事も出来ませんでした。そんな頃からか、登校拒否症状の「お腹が痛い」を訴えて、登校班の児童には迷惑をかけていました。1人で登校出来ず、小学校の校門まで私が送って行った時もありました。

|

|

お疲れ様でした。

今日のお話は、とてもシリアスです。襟を正して真面目に捉えなければなりませんね。

さて、登校拒否は、管理人も身に覚えがあるので💦 他人事とはおもえませんね そもそも、登校拒否の原因は、大きな枠組みで言ったら学校教育制度が、今の社会に全くマッチしていないという事実がありますよね。それを前提にして小さな枠組みで言えば、略ほゞ家庭に何らかの問題がある。もちろん、どこの家庭にも何らかの問題はあるのですが。。 そもそも、登校拒否の原因は、大きな枠組みで言ったら学校教育制度が、今の社会に全くマッチしていないという事実がありますよね。それを前提にして小さな枠組みで言えば、略ほゞ家庭に何らかの問題がある。もちろん、どこの家庭にも何らかの問題はあるのですが。。

僕らの世代の育児書といえば松田道夫『育児の百科』ですが、そこには幼児が「お腹が痛い」ということの意味は、「心身ともに体調が悪い」ということだと記してありました。S君で言えば「さみしいよぉ」でしょうか。。きっと教員のお母さんは、担任の生徒の学習進展と、キャパを超えた事務(採点等)で目が回る毎日。

常識的に考えて、担任するクラスには「登校拒否児」もいるはずです。当然、その生徒に登校を促す訳ですが、ご本人のお子さんが登校拒否をしているという矛盾も抱え込むって途轍もないストレス💦 |

2年生になってからの方が「登校拒否」の症状が多くなりました。

母親は担任や校長との対話も何度かされていたようでした。大人にとっては「そんなこと」が子供にとっては重要な事なのです。

昨年の10月のある日は、S君が登校してホッとしていました。その20〜30分後、母親からの電話が有りました。「学校から電話があって、Sがお腹が痛がっているので、迎えにきてください。とあったのですが、迎えに行けないので、お願いします」との事で、夫と車で小学校へ行きました。

外階段を登って、職員用玄関に迎えに行くと、お腹を痛そうに押さえているS君が学校関係者と待っていました。

所が車に乗り込むと、「痛みはどうしたの?」と思うほどに、お喋りをする程元気なのです。夫ともびっくりしました。

|

|

そもそもS君は「お腹」が痛い訳ではないので優しくサポートが入ればケロっと治ってしまう。だって「さみしいよぉ」なんですから。

今、巷を騒がしている三浦瑠璃さんとその夫である三浦清志被告(東京地検特捜部が起訴)ですが、日本では「起訴」された段階で有罪率が99%という狂った慣例があるので世間は犯罪者として扱うでしょう。

その彼の父(三浦清一郎)は著名な教育学者。その父が徹底して叩き込んだ躾の基本は「人が生きていくうえで一番大切なのはルール。もし子供がルールを破ったら叩いてでも厳しくルールに従わせるべき」でした。でも、彼のお子さんは、今回不正を働くことで地検に起訴されるという事態ですから皮肉です。 |

S君が帰宅後、40分程して、母親からの依頼で駆けつけた実家のおばあちゃんが子守に来られました。その日の夕方「おばあちゃんは昼寝してたね」と言われたそうです。

大人達を心配させてどういう気持ちでいるのかと思いました。

今年になってからも、毎月曜日は「魔の月曜日」です。殆ど登校前は「お腹が痛いし、気持ちが悪い」と訴えていました。飴玉をあげてなめる時は元気ですが、なめれない時は本当に不調なので、母親に知らせて、通勤途上で帰宅して来ました。

ビオフェルミン錠が安定剤になる時もあります。

飲ませて1分経たないで「どう?」と聞くと「効いてきたみたい」と登校班集合場所に行きました。そんな姿が可愛いです。

...... つづく |

|

三浦清志被告のお母さんはアメリカ人で、徹底した原理主義者で父親の三浦清一郎さんより厳しかったと言われています。この夫婦に共通しているのは、ドイツの著名な教育学者シュレーバー(ラジオ体操の考案者)の影響です。で、その理念ですが、ナチスに強い影響を及ぼし多くの悲劇を生みました。

S君の登校拒否から大分離れた話の様ですが、実は根っこは同じです。S君の「お腹が痛い」は、その象徴的な出来事に過ぎませんね。

S君が、登校拒否程度で済んでいるのは、お隣にエンジェル・マリンさんが住んでいたからに他なりません。この先が怖いです........ 。 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第17段

【病棟で看護助手をやっています】 |

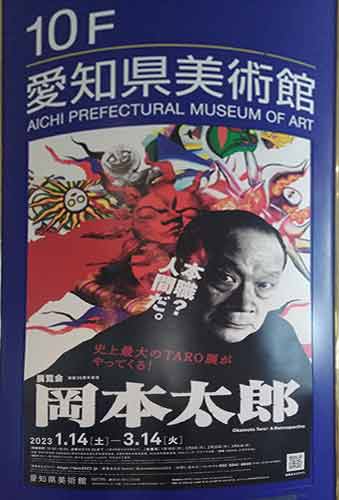

『岡本太郎展』を観てきました。

東京でも開催されていましたが既に終了していたので名古屋で観ました。

父親が岡本一平、母親が岡本かの子と芸術家一家だったんですねえ~

芸術はわたしにはむづかしい・・・ |

|

| |

ついでにはしごをして映画『すずめの戸締り』です。

アニメですが迫力があり、新海誠監督の作品は人気で、ほぼ満席でした。

小谷あさ子

|

|

| |

何故に貴女は名古屋に行くの......

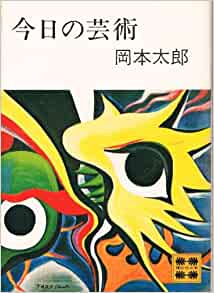

十代の浪人中、受験勉強そっちのけで様々な本をむさぼり読んだ。生まれて初めて読んだ芸術系の本が『今日の芸術』。確か推薦していたのが深夜放送「セイヤング」の加藤諦三先生。

芸術とは・・・

うまくあってはいけない。

きれいであってはならない。

ここちよくあってはならない。

それが芸術における根本条件

このフレーズは、今日においても色あせない。

|

|

| |

岡本太郎の思想には、大きな影響を受けましたが、彼の絵を本気で良いと思ったことはありませんでした。ただ、万博の太陽の塔は別格です。これは今見ても素晴らしいと感じます。

そして、日本における縄文の既成概念(装飾過多でグロテスクな土器みたいな)を打壊し「縄文時代」を生命力あふれたエネルギッシュな時代として読み替え、全く新しいイメージとしてヴァージョンアップさせ、第一次縄文ブームを巻き起こしたのも岡本太郎でした(本物の芸術家には、本物が見えるんですね)。 |

|

| |

こういった太郎の思想を醸成させたのは、他でもない家族です。売れっ子の漫画家であった父親の一平は、女たらし。それを耐えに耐えたかの子は、ある日バーンアウト。男狂いになります。手当たり次第一平の弟子と愛人関係になりますが、一平は、その弟子とかの子の同居を許したというから太っ腹というか、ご本人の懺悔というか。。

そんな、とんでも家族のなかで生まれた太郎が、普通の人生を送れる訳がありませんね。もう「人生は爆発だ!」でしょうか。 |

岡本家族(一平・太郎・かの子) |

| |

僕の尊敬する文芸評論家で、吉本隆明という思想家がいましたが、生前岡本かの子の小説の文体は秀逸だと言っていました。智恵子抄の智恵子といい、かの子といい、女性の地位や家庭におけるポジションは、今では考えられない程虐げられるものでした。そういった厳しい条件の中、表現を諦めずに続けることは狂気と裏表。厳しい時代だったんですねぇ。 |

|

| |

今回振られたネタはやばいです (≧◇≦)

岡本太郎について書けと言われたら、延々と書くと思います。端折るのが大変💦

新海誠監督の作品についても同じです。エンドレスになりそう;;

で、このところ新海さんの追いかけているものは「時間」です。この「時間」難しい概念です。この「時間」を明確に意識しだした表現は、30年位前?最初はアメリカ映画『フィールド・オブ・ドリームス』とか『ゴースト』、そして、『バック・トゥ・ザフューチャー』だったような。。で、日本でもアニメの中で時間を扱うようになりました。『時をかける少女』はちょっとヤバかったです。本当を言うと手塚治虫の『火の鳥』の時間意識が最初だったのかなと。

一貫しているのは、アメリカ映画は、過去がどんなに辛くても、その時点を「書き換えない」で受け入れる姿勢でしょうか。多分背景にある宗教観が欧米と日本では違うのだと思います。キリスト教圏は厳しいですね。その点、日本は、不幸があった時点まで遡って書き換えてしまう。辛い事象を受容できず、書き換えようとする.......

この点が、大きな違いでしょうか(手塚作品を除いて)。

そして、新海さんの前作『君の名は』も同じく過去を書き換えようとする姿勢があります。映画評論家でもある宮台真司氏は、この姿勢を批判していました。折角『鬼滅の刃』で過去の不幸と対峙し、それを受け入れようとしたのに、一時代前まで退行してしまったと。

さて、今回の『すずめの戸締り』はどうなんでしょうか、楽しみです。

コロナは、これからです。小谷さん、頑張ってくださ~い

ヾ(@⌒ー⌒@)ノ |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第16段

【病棟で看護助手をやっています】 【病棟で看護助手をやっています】 |

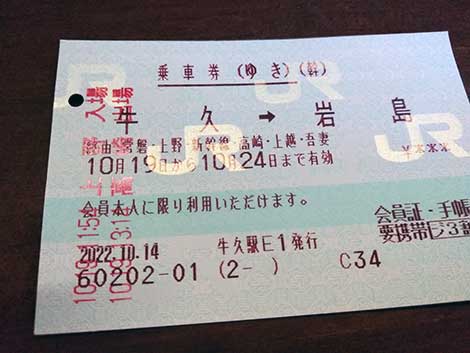

全国旅行支援が始まりましたので群馬県へ出かけてきました。

群馬県は母の出身地で、子供の頃からたびたびおとずれていた地なのでとても懐かしい思い出があります。

蒸気機関車だったころはトンネルに入ると煙が車内に入らないように急いで窓を閉めたり.......... |

|

| |

車窓には「八ッ場ダム建設反対」の看板を意味が解らず眺めていました。

降車したのは吾妻線の「岩島駅」、昭和46年から無人駅になっていたので切符は、記念に持ち帰りました。

帰りは有人駅でしたが「中之条駅」上りホームには吊るし柿がまるでパン食い競争のようにぶら下がっていて雨や露をしのいでいました。

ノスタルジックに浸った晩秋でした。

小谷あさ子 |

|

| |

変わらずアクティブですねぇ \(◎o◎)/!

群馬は管理人のお隣。県境に住んでいるので自転車で桐生の松原橋架下まで壁打ちによく出掛けます。そして、渡良瀬川に沿ってのウォーキングコースでもあります。

上州は「かかあ天下と空っ風」とはよく言ったもので、女性はしっかり者が多く、でも心根は優しい様な気がします。赤城颪は半端なくヤバいです。大晦日前日に飾った松飾が突風で跡形もなくなっていました💦 |

松原公園 |

| |

吾妻線「岩島駅」は昭和46年から無人駅とはびっくりですが、かく言う管理人の住む小俣駅も無人駅であります、はい (*´▽`*) 本数もヤバいです

↘ |

小俣駅 |

| |

どうやら吾妻線、群馬県の長野原草津口と大前の間の2019年度の赤字額は4億6500万円に上ったとありますから、長閑な車窓を眺められるのも残り僅かかも知れませんね。

近代化の中で、地方に経済効果を分配することに一役買った鉄道も一昔前のビジネスモデルの様で、「八ッ場ダム建設反対」も嘗ての民主党の唱えた「コンクリートから人へ」という流れで、そう間違っていなかったと思うのですが。。 |

小俣駅時刻表 |

| |

鉄道ネタ..... と来たら、ここはタモリさんの出番です。加えて廃線も近いとなるとタモリ倶楽部かヨルタモリで扱っていないか吾妻線、YouTubeを検索してみましたが、残念ながらヒットしませんでした (-。-)y-゜゜゜

仕方がないのでヨルタモリ最終回 「始点・終点」をどうぞ👉(^^)/~~~ |

|

| |

|

|

| ......... アクアマリンさんより |

「なりすまし!?」

先週の出来事ですが、未だに理解出来ません。

久しぶりにスマホのラインの「ホーム」の「友だちリスト」を見ていました。

その中に登録出来るはずのない孫の名前が入っていました。小学生なのでキッズ携帯なのです。

「連絡先」のスマホ登録名は「A.I (孫)」です。(本来は漢字です)

リストのプロフィールの写真は60代ぐらいの男性が載っていました。

娘に問い合わせましたが心当たりが有りませんでした。

私は気持ちが悪く「なんでだろう?」「もしかしてなりすましかも?」と怖くなり、翌日にソフトバンクショップでその方を削除してもらいました。 |

|

| |

|

娘も、翌日、孫の電話番号の変更をして来ました。

娘がdocomoショップで尋ねた所、「その番号は前の持ち主のデータが残っていたんじゃないか?」と言われたそうです。

私はスマホの「連絡先」の孫の登録名を名前のみに変更しました。

携帯の持ち主のデータが残っていたとしても、何で私の電話番号にライン友だちに入ってきたんでしょうか?

息子も娘もトラブルに巻き込まれないように慎重なのに、私は軽率な所があった部分がありました。

用心していきます。 |

| |

むむ・・・?

これ AI (検索ロボット)が、AI (お孫さんの名)に反応したのでは!?

・・・てなことはありませんね🤣 LINE は携帯の電話番号に紐付けられるので履歴を削除しなければ自動で受信されちゃいますね。softbank 側に問題があったと思いますが、多分給与も安く仕事もきついのではと思います。孫正義さんのことは応援していますが。。

この五年くらい毎日フィッシングメールが何十通と届きます。正確にはYahoo!カードを作ってからなので、その時点で漏れたんだと思います。特にアメリカからが多いので、件名が英字のものは全てサーバー側でゴミ箱に振り分ける様にしましたが、直ぐにキャパが一杯になるので無茶面倒💦 |

|

| |

|

大分慣れましたが、始めは Amazon 、Apple 、Rakutenの名で画面もロゴも全く同じの文面が届くので、うっかりアクセスしそうになったこともありました。でも最近は”鼻”

が効いて怪しいなぁって気付きます。これって、 AI (検索ロボット)が、アットランダムに無尽蔵のアドレスを創出してばら撒くので基本受信拒否は出来ません。 |

| |

こうして毎日犯罪に絡む事案が無尽蔵に飛び交う世の中ってどうよ!って思いますが、これは便利さの代償でもあるので、そこは鬼滅の刃の竈門炭治郎の様に鼻を効かせて受益者がリテラシーを磨くしかなさそうですね。

アクアマリンさん、何事もなくてよかったですね💗 |

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第15段

【病棟で看護助手をやっています】 |

「換気が良いバス」

職場ではコロナ欠勤・濃厚接触者やらで人手不足・・

お休みの日でも駆り出されることがあります。

まぁ「ご老体」でも少しは役にたてばと『よろこんで!』出勤です。

先日はとバスの「オープントップバス」で東京見物しました。

1時間の降車なしのコースでしたが、小学校の社会科見学もどきです。

屋根が無いのでとっても換気が良かったです。

第7波で終わりになって欲しいです。

小谷あさ子 |

|

| |

おぉ~銀座和光前ですねぇ。コロナ前までは闊歩してたんですが…懐かしい (^^♪

タモリさん一押しのはとバス。東京って知っているようで知らないんですよねぇ。

→ の画像の奥に写っている東京赤レンガ駅舎も、間近で観た方って少ないのでは。。そう、大分前にオリジナルの図面に沿って、先の大戦時に空襲で失った部分も複製され格好よくリニューアルされました。特に夜景が素晴らしいです!

小学校の時のある日、帰宅した親父がすごい剣幕で怒っているのです;;また大戦の件か?と思いきや「赤レンガ駅舎を壊すってあり得ない!なので反対の署名をしてきた!!」と息巻くのでした。珍しく社会派なスタンス🎶 へぇ~親父でも意識高い系なスタンスとるんだ、と感心したことがありました。60年前に赤レンガ駅舎を解体し高層の駅ビルにする計画があったのです。今回のリニューアルを知ったら喜んだろうなぁと。 |

|

| |

東京は本当に観るところが沢山あります!

お薦めは「谷根千」(谷中・根津・千駄木)。下町の風情が残る裏通りを散策していると、ひょいっと角から明治の文豪漱石や鴎外に出っくわしそうな、そんな雰囲気のある町並みです(^^♪

コロナに気遣いつつ「東京漫歩」お薦めです🐾❤️ |

カヤバ珈琲(谷中) |

| |

|

|

| ...... by アクアマリン |

「ある日」

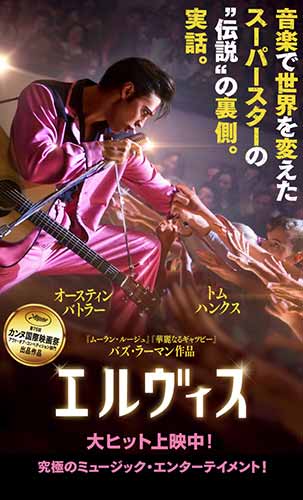

先日、友人と2人で「エルビス」の映画を観に行きました。

前日は何故か心が弾んでいました。

2年前、「キャッツ」の映画を3人で行く予定でした。所が1人の友人が「コロナ禍の映画館で感染するのが嫌なので行きたくない」との発言で中止になりました。今回も誘いましたが、1週間後に「行けなくなりました」の返事がありました。

前回の残念さがあったのでもう1人の友人と行って来ました。

チケット購入は、予約せずに現地で購入。その際、従業員さんは空席の空間を気にしてくださいました。上映時間2時間30分程でしたが、映像にくぎ付けであっという間でした。エルビス42歳で永眠。今、生存なら86歳。

スーパースターの元祖!エルビスの亡くなり方に謎がありましたが、当時のマネージャーが大きな鍵を握っていました。海外公演をしなかった理由も分かりました。「アンチェイド.メロディー」を歌う実像の映像には涙をぬぐいながら聞き惚れていました。いい映画でした❗️

その後の茶房で「抹茶白玉パフェ」が美味しかったです♪ 久しぶりに楽しめた日でした。

|

|

| |

その9日前に、夫が4回目のコロナワクチン接種をしましたが、翌日に38.1度の高熱を出し、(1回だけ)36度台に戻りましたが、下痢もしていました。

本人は、神経質になっていました。何軒か電話で断られてから、高熱外来のPCR検査先に予約診療をして受けて来ました。勿論マイナスでした。その間、夫を家庭では隔離状態にしていました。とにかくアルコール消毒で緊張した生活でした。

その後下痢が続いていました。胃腸科に行っても下痢止めを出されていましたが効果無く、副作用で気分が悪くて食欲無く、絶食したりで、私自身も気遣いで体重が1.5kg痩せました。

7/26に夫の病理検査の結果が、ガンの転移が無いことが判明した途端に、下痢が止まりました。精神的のストレスが体に及ぼす影響は大きいですね。

夫曰く「お母さんは親切だったね」と言うので、私は「優しかったでしょう!」「病人だからしょうがないもの!」と答えました。

実は映画館の帰りに、駅の改札口広場で、1足300円の足袋ソックスが6足1000円になるので購入。(翌日、履こうとすると、1足分は右足が2枚になっていました。)

その後、スーパーで2個入り桃🍑を780円で購入し、レジ袋に入れる時に1個が腐っていたので交換。店員さんが奥の青果から新たに持って来てくださいました。帰宅してからでは、めんどくさいので交換には行かないので良かったです♪

その夜、友人が「私、パフェ代支払いました?」のメール。「やっぱり払っていました」とありました。私自身覚えていませんでした。やっぱり高齢者なんだと、実感します。

なんか最近の自身の行動をみていると、注意力が低下して来ています。

気をつけて生活していかねばと思います。

日本の四季の中で、一番苦手な暑さ!

でも暑さに負けずに、体調管理して頑張ります🎵 |

|

| |

|

退院おめでとう御座います

一応癌の手術後ですからねぇ、気弱にもなります、男だし。そもそも男は、女子に比べ劣勢の遺伝子をもって産まれて来るんだから優しくしてね🎵

薔薇につくアブラムシっているでしょ、緑色のちいちゃな虫だけど、メスしかいないんだよねぇ。で、繁殖期に一部のメスが、その時だけオスに変わって交尾し、その後またメスだけの世界になるんだよね。普段は要らないんだよオスなんて💦

映画鑑賞は良いけど今じゃないでしょ! お隣のお嬢さん三郷市在住で北海道に家族旅行する前日陽性判明。家族全員感染 先々週は日本、世界一の感染者数。このピークはお盆までなので、ここだけ避ければ、また映画鑑賞も問題ないはず。去年のオリンピックは、今より遥かに深刻じゃなかったけど無観客だよ。 パフェ代金の記憶が飛んでるのはブレインフォグかも知れないよ。無症状の方が多いんだから。コロナを舐めたらあかんです☠☠️💀 先々週は日本、世界一の感染者数。このピークはお盆までなので、ここだけ避ければ、また映画鑑賞も問題ないはず。去年のオリンピックは、今より遥かに深刻じゃなかったけど無観客だよ。 パフェ代金の記憶が飛んでるのはブレインフォグかも知れないよ。無症状の方が多いんだから。コロナを舐めたらあかんです☠☠️💀

まっ元気そうで何よりです

...... by 管理人 |

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第14段

【病棟で看護助手をやっています】

|

「4回目ワクチン」

昨日4回目のワクチンを接種してやれやれと帰宅するや

安倍元総理への銃撃報道に唖然としました。

数時間後には亡くなられたと・・

要職についておられる方は警備に頼るしかないのでしょうかねえ?

以前にも(100年ほど前)東京駅構内で当時の原敬首相が刺殺され、それから数年後には濱口首相も同じく東京駅構内で銃で暗殺されています。

さらにさかのぼると伊藤博文もハルビン駅で暗殺されていました。

この折にみんなまとめてご冥福をお祈りしたくなりました。

|

|

| |

話は変わりますが先月の旅。

新宿から「あずさ」に乗り塩尻へ、塩尻から「しなの」に乗り換え名古屋経由で豊橋へ

とっても時間がかかりました。新幹線を使った方が時間と旅費の節約になるのですがまぁ暇なのと、ジパング倶楽部料金で切符が30パーセントOFFです。

豊橋から豊川まで足を延ばして豊川稲荷を参拝でした。なんだか狐に憑りつかれたかもです。

小谷あさ子

|

|

| |

小谷さんレポートありがとうございました。

梅雨の戻りかと思ったら台風の影響だったんですね。

お暑うございます!

「4回目のワクチン」ですか、管理人は、面倒くせーなぁと先送りしていたら7/21日が接種日となりました。

いろいろリサーチすると、感染スピードが今までになく早い変異株(BA5)が、お盆までに第七波となってやって来そうです。海外のレポートによると、感染を阻止する率は、どんどん下がり、今までのワクチンでは心許ないとか。こんなことをずっと言ってきたような。。

ただし、重症化を避ける効果はあるので面倒くさいけれど4回目も接種するのに越したことはありません。管理人の周りには、特に女性で接種を受けないという方が結構おられるのは意外でしたが、よくよく考えると案外合理性がある様に思います。それは、接種した方が、しない方より感染数が多かったりするデーターも出ていることもあるし、おまけに「サル痘」なる珍種が生まれているので、もうアウトといった判断でしょうか。因みに「サル痘」は、サル(猿)に感染するウィルスではなく齧歯類(げっしるい)が感染源です。

テニスをしていると、圧倒的に女性の方が、プレー中でもテロ集団の様な完全防御の出で立ちでいる方が結構いらっしゃいます。日焼け防止のためもあるのですが、男子では先ず考えられません。長生きをするのには、それなりの努力が必要なんですねぇ💗

|

|

| |

よく言われることですが、「パンデミックと戦争・天災・大事故・事件 etsはセットでやって来る」。ウクライナ戦争もそうですし、今回の安倍元首相の狙撃事件もそうです。人類は、何か地球規模の大きなバイオリズムの中で浮遊している様な感すらあります。

そう、故安倍元首相で思い出されることは、幼少期母方祖父の岸信介に将来を嘱望され可愛がられていたということと、そんな中、恐らく学校でクラスメートが遊びの中で唱えていたのでしょう、帰宅後「あんぽ反対!あんぽ反対!」と楽し気に口ずさんでいたら母親に酷く叱られ、それがトラウマになったと。 |

BA5 |

| |

このことは管理人にも覚えがあって、意味も分からず「あんぽ反対!あんぽ反対!」とクラスメートと一緒に叫んでいた記憶があります。

その安倍さんのお手伝いさんが残した手記に、とても意味深な挿話があったことも同時に想起されます。お手伝いさんは、登校時に雨の場合傘を持たせた訳ですが、帰宅時には必ず、その傘は骨がばらばらに折れていたという話です。電信柱を叩いたのか何か知りませんが、祖父や叔父が元総理というプレッシャーは、僕ら凡人には窺い知れない闇があるのでしょう。

今にわかに問題になっている狙撃犯と統一教会との確執ですが、この教会の設立者の文鮮明氏と岸信介は懇意の仲であったことはよく語られる話でもあります。事件が起きて未だ数日。この時期、あまり多くを語らない方がよさそうですね。先の大戦前の様に、こういった事件が連鎖しないことを祈りたいと思います。

合掌

|

|

| |

|

|

| |

|

|

♣<小谷レポート>第13段

【病棟で看護助手をやっています】

|

「灯台下暗し」

つくば市に転居して11年が経ちました。

つくば市にはたくさんの研究機関・学術機関・展示館が有ることは聞き及んでいましたが、 私が出かけるのはせいぜいショッピングセンターや映画館くらいでした。

そこで今回シルバー人材センターの企画の「つくばサイエンスツアー」に参加してきました。

まぁ一般で参加しても500円なんですが、『無料!』に惹かれました。

国土地理院・つくば宇宙センター(JAXA)・産業技術総合研究所etcを廻ってきました。

フードコートでのランチをはさんで一日コースでしたがどの研究機関も広大な敷地を有しており、とにかく疲れました。

皆様もぜひ一度見聞されてはいかがでしょうか。

小谷あさ子 |

|

| |

|

お疲れ様でした!

「筑波学園都市」と聞くと、先ず人工的で無機的な近代都市..... といったイメージが先行しますが、既に40年以上経っているので、それなりに住み易い空間になっているのでしょうねぇ。

この地に「国土地理院」があるとは知りませんでした。僕らが地理で使っていた地図が帝国書院でしたが、毎年更新される地図を楽しみに待っている方がおられます。その方は、日本坂道学会副会長(会員数2名)ブラタモリでお馴染みのタモリさん。帝国書院から直々に贈られてくると自慢?していました。まっ十分に贈られる資格はありますネ😍

|

|

|

| ・・・で、そのタモリさんが「街は猥雑でなきゃダメだ」と言ってました。新都市構想の街は、総じて死にたくなるくらい無機的だと。でも、ひとって碁盤の目のように整地されたところに「獣道」を無意識に作って住み易くしたりしちゃうのです。Google

map で俯瞰してみると結構周りは田園が広がっていて、どこの街にもあるチェーン店も数多く見つけられますネ。 |

|

|

大分前に上野の科学博物館に行ったことがありました。ここ一か所で一日掛けても制覇出来ない位に恐竜やら昆虫やら収蔵される資料の数は半端なかったのを覚えています。それを国土地理院・つくば宇宙センター(JAXA)・産業技術総合研究所etcを廻られたって驚異!! それは、それは疲れます、はい。

管理人は科学博物館を観て回ってほとほと疲れ果て、非常階段の踊り場にあった長椅子で爆睡💦

・・・で目が覚めて横にあったのが右欄の淡水魚の化石 ❤ >>>>>>

全長4~5m 高さ2m位あったように記憶してます。

まるで、さっきまでそこに勢いよく泳いでいたかのような魚の群れ。これはもう、生の影といおうか、死の影といおうか、いやそういった表現では足りない、生と死を超えた存在でした。

ということで、「筑波学園都市」期待できますねぇ🍀 |

|

|

| |

|

|

|

吉田(旧姓橋野)ゆき子

「ミニクラス会」

先日のclass.net での奥住先生の近況を知りました。

ご不自由な生活をなさっていらっしゃる事と、お見舞い申し上げます。

5/24に春日部市の喫茶店 「チャチャ」に行って来ました。参加者は相澤春枝(旧須田)さん、塚本直美(旧浅子)さんと山崎米子(旧岸)さんとの4人です。 「チャチャ」に行って来ました。参加者は相澤春枝(旧須田)さん、塚本直美(旧浅子)さんと山崎米子(旧岸)さんとの4人です。

3、4年前、私がパート勤務時に誘われましたが行けなく、残念な記憶が残っていました。

やっと実現して、ルンルン気分でした。

「豊春駅」から徒歩6分程の距離、「あそこの煎餅やを曲がるのよ」との道案内で11:10頃に到着。お店のドアを開けると、数人の来客中でした。カウンターから、眼鏡をかけてオレンジ色のボーダー柄のポロシャツ姿にエプロンをかけた店主が出迎えてくれました。年齢の72歳より若々しく感じました。

関根金次郎が店主で、定年後の開業で12年になるそうです。

地域に密着していて、アットホームな店内でした。

私達は奥の8人掛けのテーブルでおしゃべりが始まりました。

10分程して1人の男性が来られました。

斎藤安行君です。

関根君が声を掛けてくれていました。

昼食メニューは「サラダ」「ナポリタンスパゲッティ」「ミックスサンドウィッチ」「蒟蒻の煮物」「コーヒー」などで関根君が作って下さいました。

何れも美味しかったです。

コロナ禍なので、友人達とこんなにゆっくりお喋り出来たのは久しぶりでした。

仕事の合間に関根君もお喋りに加わりました。

寂しい話しですが、「吉岡君は佐久間さんが亡くなられてから来なくなったよ」と話していました。

そんな最中、相澤さん山崎さんは吉岡君に、関根君のお店に来ている状況をLINEで伝えて、返信があったりもしました。

帰り際に、相澤さんが留守番を任され、私達を畑に案内してくれて「フキ」をドッサリと狩ってくれて、ビニール袋に入れて持ち帰りました。

帰宅して直ぐに茹でました。

翌日は家族も大喜びの煮物が出来ました。

奥住クラスメートは本当に良い仲間です!

今回の訪問は楽しい1日でした。

ありがとうございました |

|

| |

「chacha」 |

| |

|

コロナ禍でほっこりするお話ありがとう。

早速、吉田ゆき子でアップしたいと思います。

暫くお待ちください。

ところで、画像は無いのでしょうか? |

| |

写真を撮ろうよ!と私が声を掛けたけど、「嫌だ」と言われたので無しです。

熟女だけど!

本当に年齢相応です。「東君は最近の顔も分からないんだし」と、「テレビ電話してみたら」と言われたけど、「私も映るからいやよ」という事になりました。

|

|

| |

|

ははは;;

後ろ向きで撮ればよかったじゃん

それは残念でした、怖いもの見たさもあったんだけど💦

熟女だけじゃなく金ちゃんやアンコウ君の様子も見たかったなぁと。。エンジェルハッシーさんは可愛いお婆さんになっているんじゃないかなぁって思いますが、如何でしょう。。

承知しました、救われ…じゃなく、助かりまし…じゃなくお疲れ様でした。みなさんによろしく〜💓 |

| |

今年の秋には栃木県足利を訪問するかもです!? |

|

| |

|

それは物騒な!

..... .じゃなくて、コロナはそう簡単に収まらないと思うけど…いらっしゃる前にご連絡下さいね、二重のアイマスクをしてお迎えにあがります😎� 事故りそう💦 事故りそう💦 |

| |

|

Line より 抜粋。

画像がないのが残念でした。仕方がないので Google map をスクリーニングしてみました。エプロンをかけた店主とかレアな画像欲しかったなぁ❤ |

♣<小谷レポート>第12段

|

【病棟で看護助手をやっています】

久々の行動制限なしのGWです。

勤務先の病院も他府県への移動が許可になりました。

但し宿泊を伴う場合には申請が必要・・です。

そこで、友人と二人でカラオケボックスへお出かけ・・

唄っている最中に突然ディスプレイが真っ暗になり歌詞も表示されなくなってしまいました。

店員さんの誘導で他のルームへ案内され、荷物とドリンクを持ち、移動したルームが

なんと20人以上収容でくるような ひ・広いルームでした。

どこかのステージで歌っているような気分で、得をしたのかな?

街中は人々が賑わい乗り物もどこも混雑していました。

この後また感染者が増加するようになることが心配されますね。

まだまだ感染対策が必要ですね。

小谷あさ子 |

|

| |

|

| |

「唄っている最中に突然ディスプレイが真っ暗になり歌詞も表示されなくなってしまいました」..........

これは間違いなく<トッケビ>の仕業ですね(^^♪

相変わらず韓国ドラマにハマっているいる管理人です✌

別室のカラオケボックス、さっきまでプーチンが会見していたのか?と見間違えるほど広いですね~🎵 これなら舞台に上がっている気分に浸れます。

|

|

| |

|

この時期カラオケボックスの運営は厳しそうです。そういう管理人の地元足利のカラオケ店は昨年店を閉じました。でも、焼肉屋さんやパチンコ屋さんは、徹底した換気で最も安全な場所だそうです。カラオケ店も、そういった新しいイメージ作りでビジネスモデルを換えたらいいと思うのですが。。「カラオケボックスは換気が異常に徹底しているので滅茶安全=安心だ!」ってね。

元朝日新聞記者の佐藤章さんが言ってましたが、 HEPA フィルターを付けた空気清浄機、特にダイキンがお薦めだそうですよ。

HEPAフィルターはHigh Efficiency Particulate Air Filterを略したもので、コロナ病棟で行われたケンブリッジ大学の研究では、へパフィルターを設置した5日間、ウィルスが検出されてなかったという結果が出たとのこと。

https://tsutchii.com/air-cleaner-hepa-filter (出典元) |

| |

GW本当は、三年振りに上京して上野に祀られる親と叔父のお墓参りのつもりでしたが、ラジオで「東京の人出が凄いことになっている」と連休前に聴いてしまったので即中止。東京国立博物館の『空也上人展』にも出掛けたかったのですが・・・残念。

世界は既にポストコロナに入ったような勢いです。管理人は執拗に海外の情報をとってますが、因みに嘗て爆発的な感染数だったインドは、ここ最近増えてきたと言っても3000人強/1日。パキスタンは数百人/1日。10億と2億の国民数でこの値は優秀。

日本の状況は、決して誉められたものではないのですが「数値を見なければ無いのも同じ」といった勢いなので積極的に重要な情報をアップする気も萎えています;; しょうがないですね、もう人類は数千年にわたって対面でのコミュニケーションをとってきたのですから。お茶したりハグしたり、みんなで歌ったりとしたくなるのが正常です。

「でも」 コロナ→ウクライナ危機→原油高→円安→・・・・・

この先は、ガラガラポンなので結果オーライになるものと願っています。

引き続き警戒を!

|

|

| |

|

|

こんにちは

寒い朝、そして今も.png)

一枚多く重ね着 �したいほどです。 �したいほどです。

新年度スタートの4月です.png)

私たちは1964年3月9日に卒業式がありました。

あれから〇〇年、、、

思い出して卒業アルバム引っ張り出してみました。

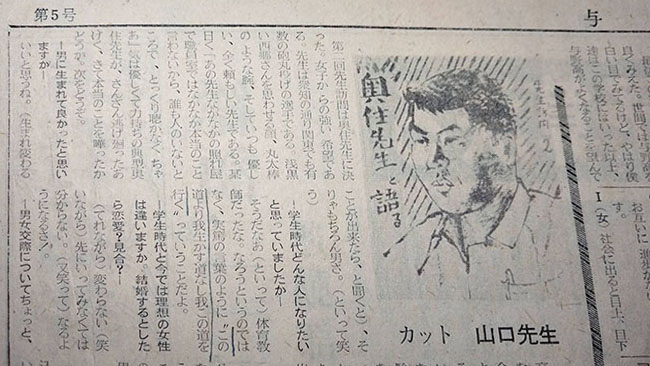

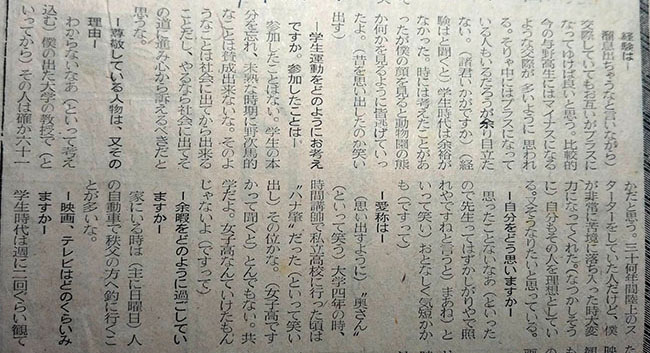

昭和40年7月7日(水)発行の「与野高新聞」第5号p2が挟んでありました。

古本屋さんの独特な匂い・臭い?に似ている。 黄ばんで新聞大の大きさ、四辺は褐色に近い感じに変色しています。3枚ありました。

1面見出しタイトル

①(盛大だった与野高

祭)

②(卒業を祝して)

③(生徒会予算決ま

る)

細かい活字で見えない・読めない(≧◇≦)

教室入った所に掲げられていた奥住先生の座右の銘を記憶していましたが、先生のインタビューの中にはしっかり記されていてまたビックリ。曖昧な記憶はでしたが(...)

たくさん思い出されることもありますよね。そんな時を追っかけてみませんか

以下先生のインタビュー記事です。全体・3段分割で.png) しました。 しました。

................ アガバンサス

|

|

| |

|

| |

いや~レアもんですねぇ❤

イラストだけはよ~く覚えています。記事の内容は、さっぱり覚えていませんでした。

基本先生は照れ屋なので、取材に応えて言っていることと、実際の振る舞いは違ってますね。

男女交際(懐かしい響き;;)にしても、僕らの目に見えないところで勉強を教え合うというフックを

使ってご自分でセッティングなさったりしてたわけで、取材の様に堅くて野暮じゃない。

確かに当時の学生運動は、今振り返るとある種ファッションでもあった訳で、社会に出てから

やればいいというのも一理ありますね。でも実際は、社会に出た時点でお仕舞いの様な....。モ

ラトリアムであるから出来るということもあったように思いますが、漢字人類学者白川静の様に

学園闘争でバリケードが張られた学内で、白川静の研究室だけは夜遅くまで灯りがついていて

ゲバ棒の学生が突入するとギョロリと睨まれてすごすごと退散していったというので、当時でも

本物は命がけでやるべきことを信念をもってやられていたというのも事実です(^^♪

それにしても、この取材どなたがしたんでしょうかねぇ。とても要領を得ていて痒いところに

手が届いていて聞きたい側のツボを心得ています。動画のない時代にあって表情まで彷彿と

させるカッコ内のコメント等に感心します。当時の先輩って、たった1、2歳しか違わないのに凄く

大人に見えたし、僕らに比べ(管理人だけか?)実際大人だったように思いますネ。

55年近く経っているのにスッとタイムスリップして、当時ツイードのジャケットが良く似合っていた

奥住先生と、何だか照れくさい気恥ずかしい感じも蘇って来ました。

十代って赤面することばかりで封印したいことも多いです;;

アガバンサスさんありがと~🎵 |

| |

|

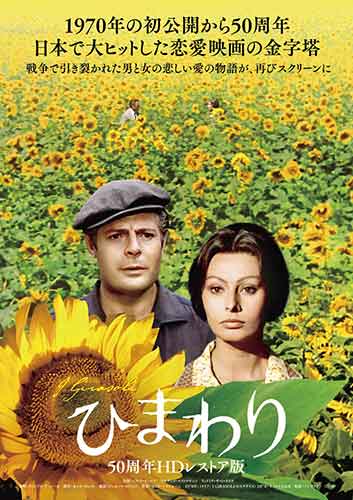

♣<小谷レポート>第11段

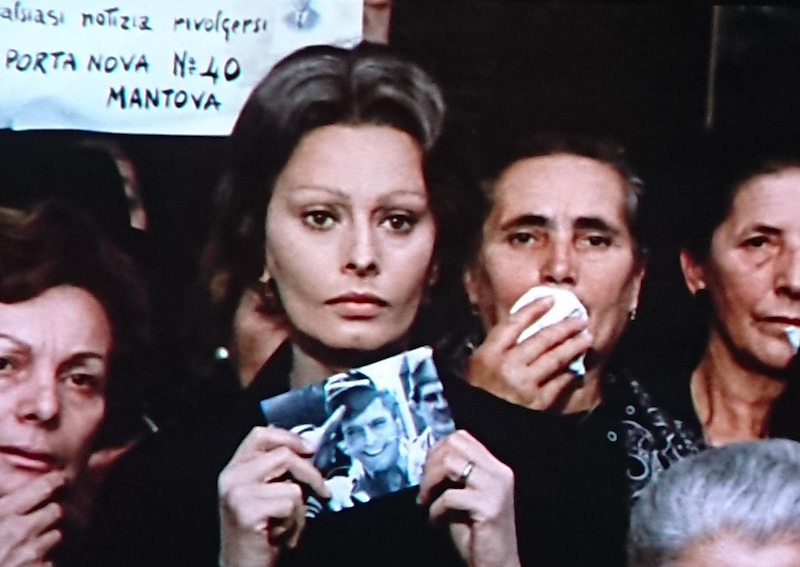

伊画「ひまわり」

|

【病棟で看護助手をやっています】

頻繁に悲惨な戦争のニュースを目にするこの頃です。

50年ほど前に観た映画『ひまわり』が思い出されます。

ソフィア・ローレンン マルチェロ・マストロヤンニ主演の二次大戦がらみの映画です。

撮影地はウクライナで、広大なひまわり畑の映像が随所にでてきます(ウクライナの国花ですね)

テーマ曲はヘンリー・マンシーニで,胸をえぐられるような悲しいストーリーでした。

在宅時間を持て余したときには是非視聴してみて下さい。

小谷あさ子 |

| |

|

| |

厳しい状況の中、まさしく旬の話題ありがとう!

本日(3/17日)ご紹介頂いた伊画「ひまわり」 Amazon prime にて数十年振りに観てみました。

過去に観た戦争映画で、これ程までに戦争の悲劇性を深く描いた映画はないのでは.......

という記憶は確かでした。でも記憶が飛んでたり書き換えられたりしている箇所も結構ありました。

ここ数日、ウクライナ危機が脳裏に焼き付いて、本当にパンデミックって天災や戦争とセット

でやって来るのだなぁとテンション下がってました。昨日は地震もあったし。。

先ずは、事態を正しく理解することが、漠然とした「不安」から理解へと繋がるのかなぁ

と今回のウクライナ危機が勃発した直後、欧州とソ連の近代史をゴソゴソ調べてみました。

今回の「小谷レポート」で初めて知ったのですが伊画「ひまわり」 の舞台がウクライナだった

ということにびっくり!

(ウクライナの首都キエフから南へ500kmほど行ったヘルソン州で撮影された)

|

| |

|

| |

伊画「ひまわり」 に関する情報を検索すると、日本全国の映画館で伊画「ひまわり」

を特別上映していることにもびっくり!世の中変わってきたなぁと。。

ウクライナや東欧に触れると、その歴史が余りにも重く深刻で、かつ複雑で途方に暮れる。

近くは第二次大戦、そして、ナポレオンにまで遡る。ナチスにも関わるし、歴史上最も過酷

だった独ソ戦も重なる。もうホロコーストの山なのだ。

ドイツだけでなくソ連もウクライナもユダヤ人を虐殺しているし東欧は被害者でも

あるけれども加害者でもあるしグチャグチャ。

独ソ戦だけで、その犠牲者が2000万人。その際、ウクライナはナチスに付いたり

離れたり、そして闘ったりで、おまけにスターリンにも酷い目に合っている。日本の

大戦での犠牲者が300万人なのでちょっと比較にならない。

|

| |

伊ソ戦 |

| |

伊画「ひまわり」 にも冬の雪上での過酷な戦闘シーンが出て来る。極寒の中

1000kmの行軍と戦闘で潰えるアントニオ(主人公)の姿は凄惨だけれども、

現実はもっと酷かったはず。

今世界は、プーチンがいつ核のボタンを押すか固唾を呑んで見守っている。その

プーチンも独ソ戦の犠牲者で、ナチスの900日に渡るレニングラード包囲という

兵糧攻めで兄弟姉妹4人を餓死・病死で亡くしている。

こんな現実を、正しく短く伝えることは不可能。なので「ひまわり」を隠喩として

使うしかない。 |

| |

|

| |

50年振りの伊画「ひまわり」 、全編に流れるBGMも素晴らしく、強く記憶に残っていた

アントニオの敵地での結婚相手マーシャはやはり美しかった。それもそのはず、この女優

さん『戦争と平和』でナターシャ・ロストフ役を演じていたバレリーナでもあります。ロシア人

女性は美しい人が多い。

コロナに加えてウクライナ危機が加わり、精神のバランスを保つのに汲々としている毎日。

コロナ前は、自分は爬虫類か?という具合にドラマを観て涙することはありませんでした。

でも、ここ数週間は、韓国ドラマ『愛の不時着』を繰り返し観て涙し心を浄化してます........。

優れた映画やドラマを観て心を落ちつかせるのも一つの方法ですネ

そう、肝心なことを忘れていました。こういった人知を超えた不幸な出来事に出遭ったとき

ひとは「祈る」しかありません。

小谷さん、ありがと~ |

| |

|

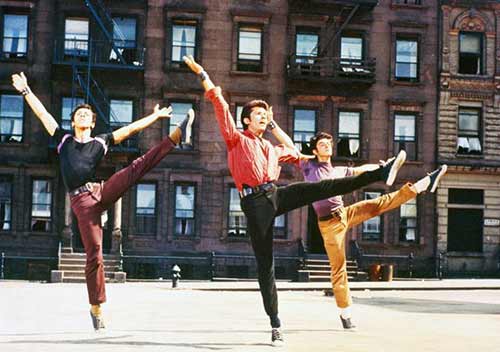

♣<小谷レポート>第十段

「看護現場の今」

「映画館へ」 |

【病棟で看護助手をやっています】

我が茨城県もコロナの新規感染者が高止まりの傾向です。

病院からのお達しも「他府県の移動自粛」で旅行もはばかれます。

そこで、つくば市内の映画館へ度々出かけて「ドライブマイカー」や「ウエストサイドストーリー」を

観てきました。

思えば高校で中間・期末テストの最終日にはお昼前に下校できるので

浦和駅で途中下車し、「浦和オリンピア劇場」で三本立ての映画に通ったことが思い出されます。

若き日に観たウエストサイド・・に感動したような記憶がよみがえりました。

たしか三本立てで三百数十円だったような・・

今では高齢者割引の料金で1200円でした。

館内ではポップコーン&ドリンクが定番ですがほとんど見かけませんでした。

皆さん自粛されているのでしょうね。

小谷あさ子 |

| |

|

| |

お疲れ様です。

高一のころ授業をさぼる楽しさを覚え、よくヤッチ(青木君)と与野文化劇場に.......。

確か3本立てで¥300程?トイレの臭い付きでした (^^;;♪ 上映は『眠狂四郎』とか

『座頭市』だったか......

小谷レポートによると今では¥1200で観れちゃう・・・・ということは我が国は経済成長

してないなぁと。。

|

|

| |

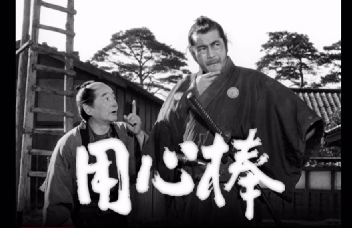

....... で、このところ韓国ドラマにはまっている管理人です❤

『愛の不時着』(16話)をぶっ通しで観たら足の指が60年振りに霜焼けになりました💦

(エコノミー症候群?)

世界市場を狙って、国家規模で製作されている韓国ドラマを観てしまうと、ここ最近の

邦画やハリウッド映画がしょぼく見えてしまう。悔しいので邦画が輝いていたころの

黒澤明監督『用心棒』を観てみた。三船が無茶かっこいい!シナリオも演技も俳優も

撮影技術も完璧!

........ でもねぇ、経済、政治、民主主義、スポーツ、文化、愛.... 全て遥か先に行ってしまった

韓国がやけに眩しいのですよ。

何しろ一国の大統領を国民の手で弾劾し刑務所にぶち込んでしまうのだから。

国会で118回の噓の答弁をし、公文書を書き換えても何の罪のもならないどこかの国と雲泥の差。

ここはもう素直に学ぶしかないと韓国語のテキストを揃え語学のアプリをダウンロードしました。

おまけに『愛の不時着』のBGMが素晴らしいので音楽編集・変換ソフトを駆使してスマホ用の

着信音を数曲抽出。今もサウンドトラックを聴きながらPCに向かっています;; |

『愛の不時着』サウンドトラック |

|

| |

とにかくTVはJ-リーグ以外観ないのでドラマは尚更。ドラマを観て涙したこともないので

自分は爬虫類か?位に思っていた管理人ですが、5分に一回涙するのですよこれが;;

特に小学校1年2年ころの日本を彷彿とさせる北朝鮮が舞台のシーンで。

経済とは.......幸せとは......人とは..... と。。

ということで、1/27日に内閣府は「PCR検査」を抑えろ!と各自治体に通達を出したので

報道で伝えられる新規感染者数など何の指標にもならない状況です。加えてデルタの頃

の5倍の死亡者数。そんな中、小谷さんの住むつくば市は、市独自にPCR検査を続けている

ということですので深く敬意を表します!

こういった時ですので、各自積極的にリラックスできる「何か」を見つけてコロナ禍で欠ける

大切なものを取り戻して欲しいと願っています。

医療関係者の方は、引き続き警戒をなさって下さい! |

| |

|

| |

【病棟で看護助手をやっています】

新しい年が明けるないなや新型コロナが6波に突入ですね。

私の病院では3回目のワクチン接種が始まり

昨日接種を受けました。

今日は体調観察で、何度も体温を測りましたが

36度3分以上には上がりませんでした。ヤレヤレ

1回目・2回目の副反応に懲りて接種を希望しない人もいましたね~

オミクロン株はさほど重症化しないとのことですが、私たち高齢者は気を付けましょうネ!

小谷あさ子 |

| |

|

| |

お疲れ様です!

ワクチン先進諸国では3回のワクチン接種が50%を超えているとか。それでもブレークスルーする COVID-19 の変異は異次元です。気付けば α~μ、そしてοまで来てしまい一周するのも時間の問題?

コロナがエアゾル感染(空気感染)であることは確定しているので、主要都市の、「まん延防止等重点措置」は全く無意味。飲食店を”犯人”に仕立て上げるのも馬鹿げています。一番安全な場が、焼肉屋とパチンコ店という指摘は確かで、理由は「換気」が徹底しているため。

新株は、低年齢者への感染が強く保育園の学級閉鎖も多く報告されています。こうなると親御さんは勤務に支障を呈します。でも救援策「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金」もあり、ちょっと面倒ですが、これを利用すると合計5日以上10日未満20万円、合計10日以上35万円の助成が受けられるので積極的に利用するのもありです。←欄にリンクを張っておきますので詳細はそちらで。

ワクチンの感染予防効果は下がる一方なようですが、重い後遺症には効果がある様ですので医療従事者の方々には必須ですね。

COVID-19 は、新しいワクチンをサクッとすり抜けてスーパーコンピュータを遥かに超える勢いで宿主を人獣感染へと広げ変異を続けています。ワクチン開発が「仇」という面もありますが、楽観的に解釈すると宿主を人類以外にスライドしてくれれば、という動物愛護協会から突っ込まれそうな微かな望みもある......

?かも。。

何れにしても、日本はPCR検査数が極端に少なく、おまけに東京都は既に無症状感染者を追うことを放棄しているので、様々なデーターを鵜呑みにすることなく実相は数値より厳しいと見込んで生活した方がよさそうです。そして、オミクロン株は、家庭が50%以上の感染源であることもお忘れなく。

引き続き警戒を! |

|

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金を支給します。 |

| |

|

........ デコポンより

❤ペコちゃん動画

|

新しい家族のコザクラインコの「ペコちゃん」です。まだ中ヒナです。

ヒナは生後30日頃までですが、中ヒナは生後5ヶ月頃まで、若鳥は生後10ヶ月頃まで、親鳥は生後10ヶ月頃からだそうです。パートナーへの愛情が深いことから「ラブバード」とも呼ばれているそうです。

10月末にホームセンターの小動物を覗きました。

店員さんが私の人差し指にその子を乗せてくれました。彼曰く「こんなに人懐こいくて、犬のように甘えて来るのは、6ヶ月に一回出て来るか?」と。

3日後に夫と共に店に行き、夫も気に入ってくれました。所が、その鳥籠に「家族会議中」の張り紙が貼ってありました。

店員さんに交渉したところ「確認してきます」と15分程待たされました。「未だ手付け金が無いので大丈夫です」との事で購入して家族になりました。

実はその8日前は15年飼っていた愛犬が亡くなっていたんです。

今はペコが寂しさを癒やしてくれています♪

B........... ペコちゃんがスマホにのって押した文字💦 |

|

|

ロリー |

僕の尊敬する吉本隆明さんが生前繰り返し言ってました。「親が亡くなっても涙一つ零さなかったけど、可愛がっていた猫が亡くなったときは涙が止まらなかった」と。

今ほどペットとの距離が近い時代ってないのでは。。

僕の息子(長男)も10歳の時の誕生日のプレゼントだった柴犬が亡くなったとき円形脱毛症になり、大学も休みがちになったことがありました。当時親として、そのことの実相が理解できず、全く頓珍漢な対応をしたことを悔恨の念をもって思い出します。

この柴犬ロリーはメスで、一度だけ子供を六匹産んだことがありました。ロリーは、産んだ子犬の糞尿の処理はもちろん、危険なく遊べる様遠巻きに見守り、甲斐甲斐しく子育てする姿は、二人の息子にとって代えがたい遺産になったと思います。

先日、ある本を読んでいて、他界では亡くなったものたちが楽しく暮らしていて、あちらの世界に行ったときは歓待されるとありました。で、ふと自分はあちらに行ったとき誰と逢いたいか考えてみたのですが......

「あっ、ロリーに逢いたい!」って思った自分に驚きました。

新家族ペコちゃんによろしく~🎵

管理人

|

| |

|

♣<小谷レポート>第八段

「看護現場の今」

「鉄道オタクの一人旅」

|

【病棟で看護助手をやっています】

私が働いている病院でも「他府県への移動禁止」が解除されたので

早速「旅」にでかけてきました。

「鉄道オタク」っぽいひとり旅です。

東京 21:50発~高松(夜行寝台サンライズ瀬戸)

高松~大阪難波(高速バス 淡路島―明石大橋経由)

大阪難波~名古屋(近鉄特急ひのとり)

名古屋~豊橋 豊橋~伊良湖岬

伊良湖岬~有松絞り見学がてら名古屋

名古屋~東京(新幹線)

旅行後記として・・

岡山辺りで日の出でしたので列車が瀬戸大橋を渡るときにはサンライズがきれいでした。

高松での滞在時間が10分しかなかったので讃岐うどんを食べそこないました。

淡路島の縦断はほとんど居眠りしていたので

『淡路島 かよふ千鳥の鳴く声に いく夜寝覚めぬ 須磨の関守』は

夢のなかでした。

伊良湖岬では久しぶりに温泉に浸かったのですが

大きいお風呂は気持ちが良いなぁ!

と思いきや、やっぱり家のお風呂が一番落ち着くわ!

貧乏人根性でしょうか?

小谷あさ子 |

|

|

お疲れ様でした!

「旅」が好き、というより、そこへの準備というか綿密な計画を立てるのが好きという方がいらっしゃいますね。

代表格は、タモリさん。毎月『鉄道ダイヤ情報』を二冊購入して一冊はボロボロになるまで読み込むというから

ホンモノの鉄チャンです🎵 何時の列車が、何処で、何処から来た列車とどの位の時間差でクロスするか.....

これを車掌より詳しく知り尽くしているタモリさんから見ると、今回の「ひとり旅」百点満点ではないでしょうか👍✌️

というのも、利用している列車が、寝台車、私鉄特急、新幹線と多様です。おまけに、鉄道だけではなく高速バス

も使っているとは、ダイヤの構成は複雑怪奇。これぞ旅の醍醐味!!🙌

因みに、タモリさんは、ダイヤオタクのみならず車両オタクでもあります。「クハ117-22」とか「モハ1035」の様な

車両に表示されているボードの記号の意味も解読出来ちゃいます😍�🤩�。「モハ1035」とは、モ:電動車

ハ:普通車の35番目の車両という具合に。

|

詠み人:源兼昌 筆(万葉仮名):管理人 |

讃岐うどんを食いそこねたのは残念。汁が澄んでいるので関東人からすると薄味?と思いきやコクと旨味が

あって深いです。麺も腰もあるし堪らんですなぁ🤣

淡路島の縦断はほとんど居眠り......

千鳥の鳴く声で目を覚ますはずですが、スケジュールがアイドル並みにぎっしりなので仕方ないですね;;

事前の計画もさることながら、分刻みで広範囲・盛り沢山の旅路。帰宅したら自宅のお風呂で「極楽・極楽 」

でしょう (^^♪

わが家が一番! お疲れさまでした~❤

|

| |

|

つづき

....... アクアマリンより |

......... 悪徳業者Fは19日に買取し、20日に私達が騒いだ為か、21日の午前中に被害者のSさん宅に真珠のネックレスを返品に来られました。

私と夫がその場に現れると、牽制して自己防衛の態勢。

私は年寄りを騙した怒りが爆発する💥

でも、自分に冷静にと…相手に刺激を与えると、かえって私達も高齢者なので何をされるか分からないので落ち着いて話す様にしました。

所がSさんが「ネックレスのケースが無いけど」と言い始めました。業者は「ケースは始めから無かったです」。Sさん「ケースごと渡しました」と。

すると業者は「捨てたか、失くしました」との主張。

此処で「こいつは嘘をついているな!」と直感。

Sさんは業者に「お宅はケースを集めてると言ってましたよね!」と発言したのです。業者は「探して持って来ます」と言い、真珠のネックレス代金1000円の返金をして帰りました。

その翌日の22日の午前中に外のポストにケースが入っていたとの事でした。

後日、私はSさんが何故、その様な出来事になったのか質問をしました。

先ず、不用品のミシンを買い取って貰い、玄関の中で話していて、「何かないかとしつこくて帰らなかったのよ!」と。「突然階段を上がって2階の部屋へ行き、机の上にあったブローチを持って来て、未だ何かないかといわれたの」と「2階へは行かないで下さいと言っても言う事を聞かなかったの」だったそうです。

そこで「真珠のネックレスはもう使わないから出した」と話していました。後で、「冷静になって、騙されてしまったけど、私も呆けて来てるんだから、良い人生勉強だった」と諦めていたんです。

でもまあ、ご近所さんの出来事でしたが、何かの参考に為ればと投稿しました。 |

|

| |

|

管理人

お疲れ様でした❕ なかなか出来ることじゃないですよ、これは。

でも、これ事件ですね(だから前からそう言ってるじゃん!👊)。

お気づきの方もいると思いますが、この業者、アーモンドグリコの様に、二度美味しい思いをしようとしていたはず。一度目は、真珠のネックレスそのものを売って利を得る。二度目は、本物のケースに偽物のネックレスを入れて本物の鑑定書付という詐欺で利を得る。まっ、こっちがメインかな。

三十年以上前、オレオレ詐欺が出始めた頃、大坂のおばちゃん達は「あんなん気取った東京人よって引っかかるねん」ってバカにしていた。実際詐欺の☎️がかかってくると......

「おかん、俺ひと引いてしもた🤣;;」

「せやから何を引いたんや😒」

「せやから、引いてしもたから金払わんならん;;;」

「風邪でも引いたんか?」 ガチャン・・・

・・・てな感じ😁 ところが、リーマンショックの後辺りから、オレオレ詐欺も次元が一つ上がった。というかモードが変わって大阪のおばはんも引っかかるようになった。

その訳は、それまで暴力団の資金源だったオレオレ詐欺に加え、生まれてから成人になった就職氷河期まで、良い思いをしたことのない若い世代が「シニア層に偏った富を若者に移譲するのは当然のことだ👍」といった正義が無意識に生まれたため。もちろん詐欺は犯罪だけれども、年金も含めた世代別の富の偏りは、違った意味で「犯罪」。

社会に包摂されることもなく、失敗すればリベンジもなく全て自己責任になる冷たい世間に、若い世代が敵意を感じるのはある意味当然🤜 そういった社会を残した僕らの責任も感じつつ、それはそれとして詐欺には用心したいと思う今日この頃です。

真珠のネックレス、返ってきてよかったですね😅✌

|

| |

|

|

| 今回は、アクアマリンさんとのLINEでのやり取りを、そのまま載せてみました。臨場感が伝わればいいのですが🎵 |

アクアマリンより

ご近所の88歳の一人暮らしの方の体験です。

実は昨日10/20の午前中に不用品買取の電話が有りました。ご自宅の古いミシンが気になっていたので、その気になってお願いしたそうです。

その日の午後に車で取りに来られ、500円で買い取られたそうです。その後「何か無いか」としつこく言われたので真珠のネックレスを渡してしまいました。その業者は1000円で買い取って行きました。

そのネックレスは昔70万円で購入した物だそです。保証書と値札も保管してありました。

今朝になり、私にその出来事を話されました。ご自身は「自分でしたことだから」と諦めていましたが、私が「詐欺にあったんだから」と、そして、夫がその業者に連絡したり、警察に相談したり、消費者センターに問い合わせしたりしました。

その業者は「1〜2週間後の都合の良い時に返しに来る」との返事を頂きましたので待つことになりました。若しくは私か夫がその業者に取りに行くつもりでいます。何かの時には警察の記録も有るので対応してもらえるそうです。

先日私はテレビでそう言う事例がある事を見ていましたのですが、現実に起きています。

普段は用心深い方だったのでびっくりしました。

気をつけて生活していきましょう! |

|

30年程前逗子でのできごとでした。郵便局の窓口には、大勢の人が並んでいて僕の二人前のご老人が被害に遭ったところを目撃したのですが、その不正、なかなか巧妙で.......

真面目そうな中年の女性職員は、男の高齢者に「~¥、これで間違いありませんよね?」って念を押すのです、もちろん多めの額が記載されているのですが、聞き方のニュアンスがおかしいので、ジッと二度見して「それっておかしくないですか!」って突っ込もうとしたら、僕の前の女性が「何をしているんですか!訴えますよ!!」て突っ込んだんです。職員は赤面して狼狽えて修正していました。

二年後、この郵便支局は閉鎖。

ご老人は、???👀👀何が起きたんだろう(⊙_⊙;)って当惑なさってました。

|

|

管理人

こんばんは�(❁´◡`❁)だいぶ冷えて来ましたねぇ。

その高齢の方、腑に落ちないのは、何故👀しつこく言われたとは言え高価なネックレスを選んで渡してしまったのか…?😫他に代替するものはなかったのかですね。

今のところ、その業者さんに落ち度はありませんよね。詐欺でもありません。なので、問題は、88歳の方が生きて来た社会の風習というか常識と、今の社会の構造が違っているところを織り込み済みで、業者が高価そうなものが出るまで繰り返し☎し続けるという商法だと言うことですかね😱 だとすると防ぎようがない(⊙_⊙;)多分返ってくると思いますが、アクアマリンさんがご近所でなかったら、この話は没ですね。そもそも違法ではないし(*/ω\*)

なので、警察も関われない。別の言い方をすると、この程度の災難で済んで良かった👌🏛ということですかね。もっと酷い詐欺、世の中に巨万とありますので。

実際、オレオレ詐欺に掛かった人を知ってます。それと、振り込みの現場にも会ったことあります。そして、郵便局🏟の窓口の🏣職員がお年寄りに不正をしていた現場に立ち会ったこともありますよ👊👊🤜🤛。独居老人って厳しい環境で生きているんですよねぇ、野生の動物の世界と同じです🤣 でも、世の中を良くすることって、アクアマリンさんの様な振る舞いをみんながすることなんですが、中々難しいのも事実です。

ネックレスは返ってくると思いますので、良いお話を聞かせてもらったということになればと願っています✌

|

| |

その方は思い切りのいい方ですが、数年前は、トイレの水漏れが気になっていた時に、我が家に相談せずに、ポストに入っていた広告の業者に修理の依頼をしただけなのに、新しい便器に交換されて高額料金を取られた事がありました。

その後、湯沸かし器やエアコンの交換は我が家が注文して立ち合いもしていました。

実はその買取業者らしいのが我が家にも、その日の午前中に電話があったのです。私も雛人形などを引き取って貰いたいと思っていたのでひと事では無いのです。

実際、買取業者の目的は貴金属を安く買い取るのが目的だそうです。

ネットでもその業者に貴金属を安く持って行かれた事が書かれてありました。テレビでは、業者が中々帰らず、脅されたとの事例があったそうです。

人間ってちょっとした時の気の緩みが、巻き込まれてしまうんですね。

私の友人は数年前にオレオレサギに50万円取られました。しっかりした方なんだけど、ご主人も側に居たのに引っかかってしまいました。

本当に今は詐欺も巧妙になっています。

用心していきましょう! |

大銀杏.....手水舎 |

| |

|

成る程…でも50万でよかったね、僕の知り合いは400万盗られそうになった。寸前で銀行が気付いて事なきを得たふー😮💨。その時の話を聞いて、初めは嘘だろ〜って思ったけど、よくよく聞くと👂、これ俺も引っ掛かるなぁって💦😫 向こうは人の弱みに付け込む商売人だからね、特に独居老人は🦆鴨。冗談言ってる場合じゃない(●'◡'●) もう既に引っかかっているかも知れないし。。

貴重な話ありがとう🙏🙌👍 |

| |

♣<小谷レポート>第七段:「看護現場の今」

「さあ旅に出よう!」 |

【病棟で看護助手をやっています】

私が働いている病棟は療養病棟なのでほとんどの患者さんは点滴で栄養補給をされていますが

なかには胃ろう(お腹に穴をあけてチューブで栄養を流し込む)で栄養補給の方がいます。

その時には右側臥位(右側を下にした横向き)にします。理由は胃から十二指腸への流れが良いそうです。

私たちも『食っちゃ寝』をするときには右側を下にして横になりましょう!

さてコロナも第5波が鎮まり傾向で一時ホッとできるこの頃です。

これまでは院内での通達が『他府県への移動禁止』でしたが、条件付きですが解除になりました。

第6波も懸念されますが・・

さあ旅に出よう!

小谷あさ子

|

医療現場では、『他府県への移動禁止』とか厳しい縛りがあったのですねぇ。全く知りませんでした。だからと言って気楽に『食っちゃ寝』も出来そうにないですね。となると、相当なストレスが溜まりそう。

コロナ禍となって既に二年。感染の波も季節要因(夏と冬)で増減することも分かってきました。となると、僕らもコロナ・リテラシーなるものも習得し始め、「厳しく行動を規制する時期」と、「緩めて鬱屈した心を解放させる時期」のそれぞれの振る舞いを使い分ける術も身に付ける様になって来たように思います🎵

コロナで籠るのも慣れてきましたが、ここに来て精神医療分野でのレポートも多く出てきて、それによると当たり前ですが、コロナ禍での精神疾患が増えているということです ということは、生体へのワクチン接種と並行して精神への「ワクチン」も処方していかないと健康で文化的な生活は難しくなりそうです。この点、国の政策は、間に合っていませんので、各自で工夫して補填していかなければなりませんね。ここは、近場の『旅』等、積極的に「息抜き」をして「心」の手当をしていきたいところです ということは、生体へのワクチン接種と並行して精神への「ワクチン」も処方していかないと健康で文化的な生活は難しくなりそうです。この点、国の政策は、間に合っていませんので、各自で工夫して補填していかなければなりませんね。ここは、近場の『旅』等、積極的に「息抜き」をして「心」の手当をしていきたいところです |

|

| |

|

21日は八年振りの中秋の名月だったそうで、首尾よく三脚なしの手動でカメラに収めることができました。

ここ最近は、コンデジを使うこともなくなり、普段は略ほゞスマホになりますが、流石に月夜を撮るのは厳しいので、久し振りのデジカメに登場してもらいました。

....... 管理人 |

|

| |

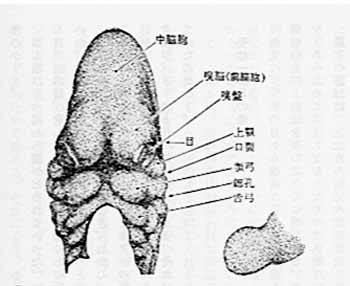

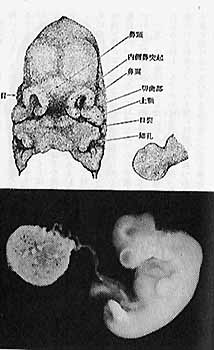

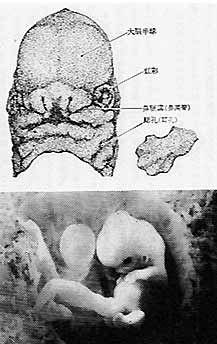

大分前、アクアマリンさんの Beaver Moon をアップした際に、僕ら人類が月の影響を大きく受けていることに触れました(詳しくは 下段👇 をご覧ください)。特に出産が月による潮の満ち引きに深く関係することも知られています。そして、人は、十月十日で、生物の原生生物から今日の人類までの30億年ほどの進化の経緯をすべて刷り込み、母なる海と同じ環境の母胎から産み出されます。この過程の中で、出産時を除き最も過酷で不可思議な妊婦の生体反応が「つわり」ではないでしょうか。

下の図は、解剖学者三木 成夫さんご自身のスケッチで、受胎32日目のアズキ大の胎児で、生物の進化過程のエラと原始肺が共存するデポン紀初期にあたり、厳しさを増す海での生息から、まったく経験のない陸への生息を余儀なくされた古代魚類の時期に相当するとあります。

ちょうど水棲から陸棲へ、当然エラから肺呼吸へ、そして、食性も海から陸へと激変した時期に重なります。食べたこともない食物?を口に入れては吐き、入れては吐きを繰り返しつつ、厳しい環境に適応するため七転八倒していただろうことが推測できます。

。

人間の胎児が、受胎32日目から一週間のあいだに水棲段階から陸棲段階へと変身をとげ、そのあたりで母親はつわりになったり、流産しそうになったり、そんなたいへん劇的な状態を体験します。 |

| |

(胎児の顔:受胎32日目) |

| |

下の画像は、その2日後受胎34日目で、鼻窩が外鼻孔と口に分かれ、鼻がすぐ口に抜ける両生類の面影がみえます。補足ですが、三木氏によると、ここに発生学的な兎唇(みつくち)の始まりがあることを指摘しています。 |

| |

(胎児の顔:受胎34日目) |

| |

やがて胎児は、36日目に移り、その相貌は原始爬虫類と重なり、ちょうど3億年前に古代緑地へ上陸を完了したころか。。。 |

| |

(胎児の顔:受胎36日目) |

出典資料:『胎児の世界』 (三木成夫著 中公新書)

/『心とは何か』 (吉本隆明著 弓立社 ) |

羊水が海水に近似していることはご存じの通りです。陰暦では、満月から満月ワンサイクルとしていました。出産に先立ち、女性は 月々排卵して妊娠可能な状態になると、子宮では受精した卵(受精卵)を受け入れるための準備をし、準備万端に整えたものの卵が受精しなければ、子宮内膜ははがれ落ち、血液とともに排出されます。これを月経と呼ぶ様に、人類と月との関係はとても神秘的で深い様です。

繰り返しますが、月は、普段僕らが気付かないでいる「こと」を操っている・・・それも、かなり重要な。月との直接的な関わりが、あまりにも遠い過去にまで遡らなければならないので、僕らはつい月の存在を忘れてしまう。それ故、月を見上げ眺めるということは、消えかかった大切な記憶を上書きすることそのものなのだろう。

今日、F組同級生からLINEがあり、本日は十七夜「立待月」と呼ぶとのこと。月を待っているうちに出てくる月のこと。そして、月の光を浴びることを「月光浴」ということ。これは、ビビットで風情ある上書きの呼称では.......。

「山の端に いさよふ月をいつとかも 我は待ち居らむ夜は更けにつつ」....... 万葉集 詠み人知らず

|

| |

|

♣<小谷レポート>第六段:

「看護現場の今」及び「御巣鷹山慰霊登山」 |

【病棟で看護助手をやっています】

当院ではコロナ患者の受け入れはしていませんが

PCR検査とワクチン接種をしています。

接種会場での看護師と看護助手を勤務時間外でのアルバイトを募集していますが

体力との相談でこれ以上働くのはキビシイですネ。

さて、明日8月12日は御巣鷹山での日航機墜落事故から36年です。

定年退職してからは1回しか登っていませんが在職中は毎年のように

慰霊登山していました。なぜかと言うと・・

私が勤務していた会社の本社が関西で、その東京支店でした。

8月12日に支店で「営業会議」があり社長が会議に出席し、その帰り道になぜか

いつもは新幹線を利用のはずが日航機123便に乗っていました。

翌日からお盆休みという事でなかなか連絡の取れない社内は混乱でした。

毎年この次期に御巣鷹山の事が報道されるので思い出しますが

もう体力的に慰霊登山はムズカシイこの頃です。 |

【特別手記】「御巣鷹山」48時間の地獄絵図

2021/08/11 06:02 |

デイリー新潮より |

| |

お話を伺って医療現場の今って厳しい状況なのだなぁと。

欧米と違って、日本の国立病院や日赤のコロナ患者受け入れ率は6%に満たないという

情けない状況ですので、民間の医療機関への負荷は益々高くなりそうです。おまけにこの暑さ。

小谷さんもコロナに警戒しつつご自愛ください!

僕の身近にも、御巣鷹山での日航機墜落事故に遭われた方がいます。それだけ多くの犠牲者を

出した大きな事故だったということでもありますね。今回改めて ←左欄に転載した【特別手記】に

目を通して救助に当たった自衛隊を含む多くの方々の「その後=PTSD」から、改めて現場の

惨状を知りました。と同時に自分の父親が、先の大戦の従軍前は、酒を一滴も飲まない熱心な

仏教徒だった故、帰還後、翌朝4時まで酒を飲み続けていたのもPTSDだったのだと今更ながら

気の毒に思い出します。

本当は、事故を二度と起こさないためにも、慰霊と同時にボーイング社を中心とした事故の責任も

追求しなければならないのですが、これは僕ら日本人が最も不得意とする領域ですので難しいかなと。

8月15日はコロナ禍の中での終戦記念日。多くのものを学んでいればいいのですが。

合掌

|

| |

|

♣<小谷レポート>第五段

看護現場の今「「施設と入浴」」 |

【病棟で看護助手をやっています】

梅雨明けとともに猛暑の連日です。

院内は空調してありますが浴室はシャワーの熱気で熱中症一歩手前になります。

寝たきりの患者さんのベッドを押して浴室へ移動、衣類着脱。これがまた一苦労で

膝も肘も拘縮していて曲がりません。無理をすれば骨折します。

酸素吸入の方は酸素ボンベ付で、吸入しながらシャワーベッドでの入浴です。

家のお風呂で入浴できることは幸せだとつくづく感じます。

『廃用症候群』・・・使わない機能は衰えます。三日目から始まる?かもです。

頑張って身体を動かしましょう!

小谷あさ子

|

| |

BUCK MOON ..... biglobe より |

☘ 人間の本来の寿命は38歳。

DNA解析による脊椎動物の寿命推定(オーストラリア研究) |

お暑う御座います!

小谷レポート、誰もが通る道とはいえ、色々考えさせられます。

そもそも「拘縮」とか初めて聞きますし、長寿なればこそ一般的になった老体の今なんでしょうねぇ。

並行して看護・介護も新しい次元に入って、ベットのまま入浴とかすごい風景です。

人の種としての生体寿命は38年だそうですが、それを倍以上に伸延させているのは、人類の

意識=(意志)によって培った医療や食料生産技術の集積。それを、逆に証明するのが

『廃用症候群』とやら(これも初耳)。「老い」と「減衰」が折り重なってセットになっている感が

リアルです。

人生100年とは言われますが、それは健康年齢とは必ずしも重ならないので、長寿= Happy

の等式も微妙ですね。

この時代に高齢者になるということは、即、意識(意志)して退化を阻止すべく

常々『8020運動』やら、3日動かさないとやって来る『廃用症候群』と闘わなければ

「健康」を維持できないとは、『老い』の意味も大きく変わったものです。

「看護現場の今」は、リアルに明日の僕らの姿でもありますので痛く感じ入ります。

そして、機会がありましたら「看護現場のコロナ」のレポートも是非お願いします。

小谷さんもコロナに警戒しつつ御精勤下さい!

本日、高齢者故、二回目のワクチン接種が済んだものの、明日以降の体調が気になる

管理人でした~~ (腕痛てっ💦)

|

| |

|

♣<小谷レポート>第四段

介護現場の今「デンタルケア」 |

【病棟で看護助手をやっています】

旬を過ぎてしまいましたが6月4日は『虫歯予防デー』でした。

私が働いている病棟では自力で歯磨きができない患者さんの

口腔ケア(歯磨き)をしています。

ほとんどの方は歯を欠損しておられますが、たまに良い歯の方がいて

指を噛まれてしまいました。不注意にもフィンガーガードを付けるのを

忘れていました。

出血したので外来受診となりインシデント扱いとなってしまいました。

幸いにも感染症が無い患者さんでしたので一安心でした。

我々高齢者も『8020運動』をこころがけて歯を大事にしましょうね。

くれぐれも人を噛まないように!

小谷あさ子

|

| |

|

| |

お疲れさまです!

介護も命懸けですねぇ。 人って高齢者になると人を噛む様になるのですね💦 狂犬病ならぬ狂人病? 気を付けよぉ。。

ところで 『8020運動』 って何ですか? 「ハ・レ・ニ・レ」 じゃ意味わからんだし 「ハ・オ・フ・レ」じゃ歯抜けちゃうし.......

「奥歯80回・前歯20回」も変?? 『5454運動』なら「ゴシゴシ」でゴロは合うけど・・・。

幼い頃、食事の時 「よく噛みなさい!」って言われたけど、これってイケないことだった訳ネ...... (違うよね♬)。

歳を取るって言うことは、こういった現実とも折り合いをつけていくっていうことですね。そして、下の世話を始め、普段表に出ないシャドウ・ワークをするのは殆ど女性ですから、これってきついよなぁ。

ほんと、介護って「愛」ですね。 感謝!

|

| |

|

| ............... アクアマリンさんより |

「用 心」 |

6月1日の朝の出来事です。

いつも通りに6時半に、台所の勝手口のドア🚪のスライド式の窓を開けました..... なんか変。ふと見ると、下の方の網戸が少し破れています・・・。もう寿命かな?と。

取り敢えず、虫の侵入を防ぐ為にガムテープを貼ってみました。でも、こんな破れ方は変?外側から見ると、5ヶ所程が裂かれていました。夫を呼んだところ「これはライターの様なもので溶かしている」との判断。ちょっと嫌な気分になりました。 |

|

「ウチが狙われたんだ!」「何でまた?」

と、言う事で、交番に何枚かの写真を見せて、検証に来て頂きました。

幸いにも、我が家には侵入の形跡はない様でした。

警察官は2人来られて、1人はドアーの指紋取りなどを2時間ほど検証されて、もう1人の警官は私達の事情聴取をされていました。

この歳になると、記憶が曖昧で、特に時間を聞かれると、正確に答えられないもんです。

侵入経路は、お隣との低い塀と我が家の境から、飛び越えて入った様です。

昨年夏迄は、隣との境は1m20cm程のブロック塀だったのです。

新築工事でチャチな70cm 程のワイヤータイプの塀に変わりました。

被害に遭った勝手口の網戸はバーナーを使いながら溶かした様です。今は、ライターサイズのバーナーが有るそうです。

|

|

| |

被害額は網戸の補修代だけで済み、後日、その見積書を交番に提出しました。

出張料3000円、網戸代1500円、技術料4000円と税金を合わせて、9350円との事です。

しかし、我が家をターゲットにされたという事の不気味な気持ちは、未だに拭いきれずにいます。勝手口ドアーの二重ロックはしていましたが、スライド式の窓のロックはしていなかった事を警官から、注意を受けました。

|

| |

|

| |

油断があったんです。

これからは用心して生活していこうとおもいます。

防犯カメラ、防犯ライトなどの設置を考えています。私達の生活は何処かで観察されているのですね。

老齢化世帯は特に注意して生活していきましょう! |

| |

|

| |

ちょっと気持ち悪いのでダミーの監視カメラ風の機器を設置したら良いのでは。。

管理人が川崎のシニアサッカーリーグに所属していた時、ある所属チームの方が試合中に財布を盗られるといった事件があり、役員会議で取り上げて欲しいという要請がありました。シニアリーグとは言え、川崎は規模が大きく、所属チームは40代18チーム、50代6チーム程。日本鋼管、三菱重工、NEC、川崎市役所、その他。シニアなので皆さん重役クラス。そして、委員長は東芝総合研究所所長でした。

僕は役員だったので情報収集をしたところ、他のチームに警察官の方がいて、その方が言うのには、「先ず身内を疑ってください」と言うこと。殺人事件も大方は親族殺人が殆ど。空き巣も情報を一番持っているのは気持ち悪いのですがご近所です。アクアマリンさんの人の良さと甘さをよくご存知の方でしょう。なので、近しい方にも隙を見せず、相手のためにも時々は厳しい選択を見せておくことも必要ですね。全てをオープンにするのと包摂性は別物と弁えて。

で、ご近所に「うち監視カメラつけたの!」って吹聴することです。絶対にダミーなのと口が裂けても漏らさないよう! 大丈夫かなぁ ポロっと本当のこと言っちゃいそうで心配です💦 |

| |

|

| ............... アクアマリンさんより |

「ひととき」

お隣りのS君(6歳)が、4月の22日から、小学校の登校前の15分程を我が家で過ごしています。私の孫と同じ歳です。

私の事を「隣りのおばちゃん」と呼んでくれています。(本当はオバアチャンなのに・・・)嬉しいです♬

.......... 今年の1月に、我が家の隣りに新築住宅が販売されました。

ご近所さん達で、どんな人が、こんなに高い物件を買うんだろうと話していましところ、30代ご夫婦と6歳男児と4歳女児の4人家族が、2月末に引越して来られました。

今のご時世では、共稼ぎが当たり前。奥さんは小学校の教員です。ご主人は朝6時に出勤されているようですが、奥さんは、朝7時半には自転車の前後に二人のお子さんを乗せて、あっという間に出かけて行きます💦

.......... そして、我が家のリビングで生活の雰囲気が聞こえてくるのです。

|

|

文旦をお裾分けしてから、交流が始まりました..........

彼女は、今春から、職場を転任されて、慣れていないところに、児童の問題行動とご父兄達のクレーム対応に疲れていました。お話を聞くと、1日欠勤し医院で薬を貰ったそうです。おまけに、4月から1年生になる息子さんの事で悩んでいました。それは、ご自身の、出勤時間より、通学班の集合時間が遅いので、玄関の鍵かけを一人でさせるのが心配だったのです。

私はそんな様子を見ていて、少しでも彼女の負担を軽減させようと思い、私が彼女の代わりに、その場に立ち合う事を伝えたところ、とても安心して下さいました。

入学後の数日間は、S君を集合場所迄送っていましたが、それ以後、彼女の出勤前に、S君を我が家で預かり、登校班集合場所迄送っています。そして、彼女には、ママ友さんも出来たご様子。

|

|

2年生になったら、一人で鍵を掛けて登校できるかな?

都内に住む孫たちとは、なかなか会えませんが、S君が孫みたいでとても可愛いです。

毎朝のほんの短い時間ですが、夫と共に楽しんでいます。

そんな毎日です♪ 4月28日記 |

| |

|

| |

流石、エンジェルハッシーさん、サクッと大変なことを引き受けちゃうところが変人、じゃなくて偉人です♬

実は、彼女の振る舞いに「コロナ禍の秘策」が含まれています。

PCR検査を始め、ワクチン供給、医療従事者・医療機関へのサポート、重症患者の手当等、日本はすべて破綻しているのは皆さんご存じの通りです。となると残されるのは「共助」しかありません。つまり、江戸時代にあった「講」の様な地域の相互扶助です。

戦後の近代家族(核家族)の成立後、僕らは地域の繋がりを「煩わしさ」として遠ざけました。結果、地域、そして家族も空洞化して今があります。

コロナ禍の中で一番ダメージを受けるのは...... 他でもない「子供」です。昨年の若年層(小学生・中学生・高校生)の自死数は1978年の統計開始以来最多でした。コロナでいきなりリモートと言われても、普通そんな余分な部屋はありません。将来不安から、夫婦間のストレスも増大し、その敵意が”緩衝材”としての子供に向かいます、特に優しい子に。もちろん、家族内のDVも増えました。

そんな中で、精神安定剤を飲み飲み職場へ向かう教員は、今や普通の姿です。

......... 故に、エンジェルハッシーさんは偉大なのです! 自分が疲れないようにして下さいね。

「助けて下さいと言えた時、ひとは自立している」......東大教授安冨歩 |

| |

|

実は先日、ネットニュースを見ていたら、簡単で美味しい料理があったのでので、作ってみました。

これが、美味しくて、家族の評判も良かったのです。

材料は多めに作った方が良いです。

箸が進んで、あっという間に無くなります。

.............. デコポンさんより

|

たたききゅうりの梅肉あえ | kurashiru[クラシル](kurashiru[クラシル])

https://video.yahoo.co.jp/c/1055/b45a9ff9fe400eab367377300e272c9f001a1d1f

|

| |

|

column 「埼玉(sakitama)のこと)」でも触れました「与野公園」ですが、いろいろ調査したところ、やはり推測通り、この地には2基の古墳があったとされます。

1基は「大国社塚」と呼ばれ塚とされていますが正式には列記とした古墳です。

2基目は「御嶽社塚」と呼ばれていますが、こちらも古墳になります。

この「塚」ですが、古墳時代から下って江戸に入ると、徳川幕府そのものが富士山信仰をもっていたことにより、ことに関東一円では「富士塚」と呼ばれる小さな丘陵を富士山と見立て拝した様です。

因みに、江戸の庶民は皆貧しかったので、どこの富士塚も富士山同様合目が刻まれ、登頂下山すれば実際の富士山に登ったのと同じ御利益があるとされていました。

管理人も中学校の同級生が練馬に転居し、ご近所の富士塚を登頂したことがあります。箱庭のようでなかなか楽しかった記憶があります。

皆さんも、ご近所を注意深く散策すると、ひょんな所に鎮座してるやも知れませんので、たまにはウォーキングがてらご近所を探索するのもコロナ疲れにお勧めです♬

探し当てるコツは「こんもりとした人工的な丘(小山)」を見つけることです。意外に簡単に見つかるかも知れませんよ~🍀 |

大国社塚

大国社塚

(「さいたまこふんぐん」HPより) |

御嶽社塚

(『神殿大観』HPより) |

| |

|

こころチャンネル

おうちでイスに座ったままできる簡単な体操です。

運動不足解消やフレイル予防のお役に立てれば幸いです。

コロナ・コロナで年が明け少し肥えました。

今年もどうぞよろしくお願いいたします。

URLを貼り付けますので覗いていただければ・・

シルバー向けのリハビリ体操です。

登場人物は私の息子です(笑)

チャンネル登録と「いいね」もお願い!

と息子に恐喝されました;;

https://www.youtube.com/watch?v=nHJNDeEHlGU

小谷あさ子 |

|

| |

|

アクアマリンさんより Xmas 動画お届け♬

|

|

アガバンサスさんから連絡を頂き、速攻望遠レンズをセット、手撮りで撮ったので、好い感じでブレました💦

★大きい方が木星、小さい方が土星です。 |

|

| |

日の入り後、南西の低空に大注目!

7月に相次いで衝を迎え、夜空をにぎわせていた木星と土星も、12月に入るとそろそろ観察シーズンの終盤を迎えます。12月は、この2つの惑星の位置関係の変化に注目しましょう。

木星と土星は、日を追うごとに近づいていきます。しかし、これら2つの惑星が沈む時刻は日に日に早まり、12月中旬には日の入りから2時間余りで沈んでしまいます。このため、観察のチャンスは辺りが暗くなった後、わずかな時間に限られます。

12月17日には、木星と土星の近くに細い月が見えます。満月の見かけの直径(約30分角)ほどにまで近づいた2つの惑星の左下に細い月が見え、とても美しい眺めになります。日の入りから1時間後の2つの惑星の高度は、東京では15度ほどです。南西の方角の見晴らしの良い場所で観察しましょう。双眼鏡を使うと、さらに楽しむことができます。

翌日以降、月は木星、土星から遠ざかっていきますが、2つの惑星はさらに近づいていきます。

12月22日3時頃に、木星と土星が今期で最も接近します。しかし日本では、この時間帯には2つの惑星は地平線の下にあるため、見ることができません。日本で、2つの惑星が最も近づいた状態で観察できるのは、21日の日の入り後です。日の入り後の空に見える2つの惑星は、満月の見かけの直径の約4分の1(約7分角)にまで接近しています。望遠鏡を使うと木星、土星に加えて木星のガリレオ衛星も同じ視野に捉えることができ、見応えがあるでしょう。22日の日の入り後もほぼ同じように観察できます。ただし、日の入り1時間後の2つの惑星の高度は低く、東京では15度もありません。南西の方角の見晴らしの良い場所での観察をお勧めします。

12月は、日の入りが早い時期です。日の入りの時刻を事前にしっかり調べて、低空の天体ショーを見逃さないようにしましょう(国立天文台 HPより)。

|

ポリゴナム(姫蔓蕎麦)

.... アガバンサスさんより |

基本データ

|

| 園芸分類 |

草花 |

|

| 形態 |

多年草 |

原産地 |

ヒマラヤ |

|

| 草丈/樹高 |

50cm程度(つるの長さ) |

開花期 |

4月~11月(真夏は少なくなる) |

|

| 花色 |

ピンク |

栽培難易度(1~5) |

|

|

| 耐寒性 |

普通~やや弱い |

耐暑性 |

強い |

|

| 特性・用途 |

開花期が長い,初心者でも育てやすい,カラーリーフ,グラウンドカバーにできる |

|

| 「無心にさせてくれた夕焼け」 |

「一日の終わり、声も出ないほどの美しさでした」(アガバンサス) |

| アクアマリンさんより Beaver Moon のお届け |

|

| |

|

| 満 月 |

太陽と違って、間接照明となる月の明かりは、静かに眺めながら、もの思いに耽るのに相応しい光度だと思う。怪しげでもあり、神々しくもある。そして、古今東西、月は概ね女性に喩えられてきた。恐らく、その昔、僕らの祖先の祖先の、そのまた祖先が未だ海に生息していた頃、海は母体そのもの、そして、その海の潮の満ち引きを操るのが月であったこと・・・・その記憶が月を母性として感じる無意識を作ったのではないだろうか。

「寂しいときは、月を見なさい.........」 確か、むかし聞いたラジオの人生相談でのサジェスチョンだったような。。今の自分の有り様を、その時その時で、どうしても説明できないことが人にはよくある。何かに悩んでいるとき、その出自や因果が辿れないことがよくある。逆に辿ったところでどうにもならないことも多い。もうその時は、ただただ月をじっと眺めるしかない・・・・。それは、ずっとずっと昔へと時を遡行することで「確かな今」に繋がる時間軸に乗れる......そんな気がする。

心というものが、自然の中にあって、身体というものを介して生まれるということを月は教えてくれる。そういう訳で、月は僕らの無意識に働きかけて、いろいろな心のスイッチをオンする。

出産が潮の満ち引きに深く関係していることはよく知られている。そればかりではない、心筋梗塞は早朝に起きやすいという。つまり、自律神経系のスイッチは、体内時計の働きでオンオフが繰り返される。このバランスが崩れたとき、人は病む。

太陽は、読んで字のごとく「陽」で、月は「陰」。従って、陽は「意識」、陰は「無意識」に喩えられてきた。月は、普段僕らが気付かないでいる「こと」を操っている・・・それも、かなり重要な。月との直接的な関わりが、あまりにも遠い過去にまで遡らなければならないので、僕らはつい月の存在を忘れてしまう。それ故、月を見上げ眺めるということは、消えかかった大切な記憶を上書きすることそのものなのだろう.....。

「世間は空しきものとあらむとぞこの照る月は満ち欠けしける」 (万葉集 詠み人知らず)

|

| |

|

人生100年に向けてのレポート

学生当時、いつでも「外」を持っていて「大人だなぁ」と、一目置いていた伊藤(小谷)さんなら、人生100年を乗り越えるヒントを貰えるのではと期待して伺ってみました...

流石、期待通り!

これはずっと前から言われていることなんですが、老人ホームでの男女の振る舞いには雲泥の差があり、女性は入所後知らない者同志すぐに打ち解け合っていつもお喋りをして笑い声が絶えない…対して、男は、車椅子に乗って一人一日中白い壁をジッと見つめてる。。偶に男同士で話すネタは、一部上場企業に席を置いたとか、大手企業に居たとか、役職は何だとか…人を機能や能力でしか見れない。どれだけ失敗を繰り返し苦労して来たとか、どれだけ人を助けて来たとか楽しく生きて来たとかといった話題はまず無い。

以前は、男って情けないなぁって思いましたが、ここ最近は、こういった男を再生産しているのは誰?って気付くと、それは母親(毒親)なんですねぇ皮肉なことに。勝ち組に組み入れる様、必死に一流大学、一流企業に入れることに躍起になる教育ママ(死語か?)。

なので、親の再教育から始めなければならないのが今の日本。ちょっと

手遅れか.....。

|

『秋深し』

最近はご無沙汰ですが、以前はあちこちの老人ホーム等を慰問していました。

「ハチのムサシは死んだのさ」を作曲された平田隆夫に声をかけていただいたり

他の友人の誘いでボランティアに出かけていました。

まぁ「枯れ木も山の賑わい」ですかねぇ。

ある老人ホームでのはなし・・

軍隊経験が有る高齢の男性素人歌手(?)が戦闘帽の衣装で「♪同期の桜」を歌い終えたところ

入所している高齢男性曰く

『軍隊での君の階級は?』

『〇〇兵でした』

『そうか、僕のほうが上だね』

と胸をはっていました。階級社会を引きずってるんですねぇ。

平均的な健康年齢に徐々に近づいてきていますね。

健康維持に努めましょう(笑)

老人ホームの写真を添付しておきます。

小谷あさ子 |

|

アガバンサスさんのお友達から届いたハロウィン画像

日本はいつ頃からハロウィンで盛り上がるようになったのでしょうか。。

|

|

ケイトウ

花言葉:「おしゃれ」「気取り」「風変わり」

基本データ

園芸分類 草花

形態 一年草 原産地 インド、熱帯アジア

草丈/樹高 0.1~2m 開花期 7月~11月

花色 赤,ピンク,黄,オレンジ,淡緑 栽培難易度(1~5)

耐寒性 弱い 耐暑性 強い

特性・用途 初心者でも育てやすい,開花期が長い

ケイトウ:英名は cockscomb (鶏のとさかの意) |

|

アメジストセイジ(サルビア)

花言葉:「尊敬」「知恵」「家族愛」

基本データ

園芸分類 草花

形態 多年草(低木状のものもある) 原産地 世界中。メキシコに多い

草丈/樹高 20~200cm 開花期 6月~11月(種類によりさまざま)

花色 赤,ピンク,青,紫,白,黄 栽培難易度(1~5)

耐寒性 強いものから弱いものまでさまざま 耐暑性 強いものから弱いものまでさまざま

特性・用途 開花期が長い |

|

観賞用トウガラシ

花言葉:「嫉妬」

基本データ

園芸分類 草花,熱帯植物

形態 一年草 原産地 南アメリカから北アメリカにかけての熱帯地域

草丈/樹高 20~100cm程度 開花期 6月~12月

観賞期 6月~12月 栽培難易度(1~5)

耐寒性 弱い 耐暑性 強い

|

画像 提供:アガバンサスさん |

「私は何......?」

「お猿さんのような種」とは至言

まるで工芸品と見まがう、何か神の手が加わった様に明確な意図を持ったデザイは、きっと深い意味があるんでしょうねぇ。

一つの紙風船状の果実に3ツの種が宿るそうです。 |

|

| |

|

「フウセンカズラ」

8月15日

|

|

ホオズキの様....

9月8日 |

|

花言葉

「一緒に飛びたい」・「自由な心」

|

|

♡:育てるにあたっての注意点を伺ってみました。(9/13日 加筆)

|

フウセンカズラは、リースにして飾ってあるのですが、そこから一つ二つ取り出して、土に指で穴を開けて埋めてます。陽がささなくても0でなければ芽は出ます。それ位手はかかりません。100%芽は出ます。

どの種も芽が出るまでは乾かさないこと。新芽が落ちついてきたら間引きし間隔を開けて植え直したりするだけです。

育てるにあたっての注意点は何も無くてすみません😊

咲いた時のことを思い楽しんでいます。

|

提供:アガバンサスさんより |

| 基本データ |

|

園芸分類

|

草花

|

|

形態

|

一年草

|

原産地

|

北アメリカ南部

|

|

草丈/樹高

|

1~3m

|

開花期

|

7月~9月

|

|

観賞期

|

7月~9月

|

栽培難易度(1~5)

|

|

|

耐寒性

|

弱い

|

耐暑性

|

強い

|

|

特性・用途

|

つる性,開花期が長い,初心者でも育てやすい,緑のカーテン

|

|

| |

|

私は誰....?

正解は以下↓

「糠味噌の蓋をしてお聴きください♪」

.........(ご本人の弁)

どうして、どうしてお見事です! |

|

|

|

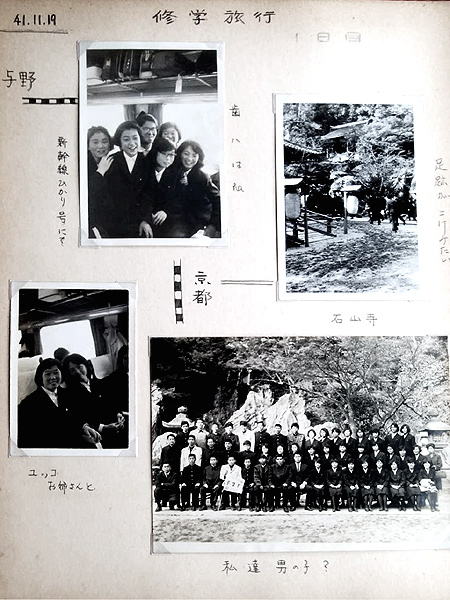

1966年11月19日~24日

「修学旅行のしおり」・新幹線車内画像

山崎 米子さんより |

|

千羽鶴を折りました

奥住先生へ

回復を願い、3つのお願い

1、お酒は、ほどほどに

2、リハビリ頑張って

3、奥様の言うこと聞いてあげて

塚本、山﨑、相澤、石井

(浅子、岸 、 須田、友光) |

|

| 私は誰....? |

答えは.......発表間近 |

| 本物です! |

|

| |

|

茶堂の護摩焚き

茶堂の由来 |

管理人が、但馬(兵庫県朝来市)に住んでいた頃、地域に通称「茶堂」と呼ばれる古刹がありました。例年春秋に、関東では、あまり見られませんが護摩焚きと言って、家内安全、商売繁盛、開運厄除、病気平癒を祈願して催される行事がありました。日本に古来からある原始宗教と仏教が合わさったもので、山伏が般若心経修を唱えながらの作法は、荘厳で神々しいものでした。

丁度今は、お盆で盛夏。暑気払いも兼ねご紹介します!

|

| 茶堂水碑によると、1789年信州稲荷山の一道貞心禅師が諸国巡歴の途、この地を通りかかり、かや、すすきが生い茂り、飲み水もなく旅人が難儀するのを見かねて、この地に庵を建てて旅の便を図ることを発意して、水脈を辿り、庵の前に水を引きお茶を煎じて道行く人々に供したのがその始まりであると伝えられています。 |

|

| 60年代 CM |

|

| 60年代アニメ |

|

| 『夢で逢いましょう』 |

|